现金有广义、狭义之分。广义的现金是指在生产经营过程中以货币形态存在的资金,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。狭义的现金仅指库存现金。这里所讲的现金是指广义的现金。

保持合理的现金水平是企业现金管理的重要内容。现金是变现能力最强的资产,可以用来满足生产经营开支的各种需要,也是还本付息和履行纳税义务的保证。拥有足够的现金对于降低企业的风险,增强企业资产的流动性和债务的可清偿性有着重要的意义。但库存现金是唯一的不创造价值的资产,对其持有量不是越多越好。即使是银行存款,其利率也非常低。因此,现金存量过多,它所提供的流动性边际效益便会随之下降,从而使企业的收益水平下降。

除了应付日常的业务活动之外,企业还需要拥有足够的现金偿还贷款、把握商机以及防止不时之需。企业必须建立一套管理现金的方法,持有合理的现金数额,使其在时间上继起,在空间上并存。企业必须编制现金预算,以衡量企业在某段时间内的现金流入量与流出量,以便在保证企业经营活动所需现金的同时,尽量减少企业的现金数量,提高资金收益率。

一、持有现金的动机

持有现金是出于三种需求:交易性需求、预防性需求和投机性需求。

(一) 交易性需求

企业的交易性需求是企业为了维持日常周转及正常商业活动所需持有的现金额。企业每日都在发生许多支出和收入,这些支出和收入在数额上不相等及时间上不匹配使企业需要持有一定现金来调节,以使生产经营活动能持续进行。

在许多情况下,企业向客户提供的商业信用条件和它从供应商那里获得的信用条件不同,使企业必须持有现金。如供应商提供的信用条件是30天付款,而企业迫于竞争压力,则向顾客提供45天的信用期,这样,企业必须筹集够15天的营运资金来维持企业运转。

另外,企业业务的季节性,要求企业逐渐增加存货以等待季节性的销售高潮。这时,一般会发生季节性的现金支出,企业现金余额下降,随后又随着销售高潮到来,存货减少,而现金又逐渐恢复到原来水平。

(二) 预防性需求

预防性需求是指企业需要维持充足现金,以应付突发事件。这种突发事件可能是政治环境变化,也可能是企业的某大客户违约导致企业突发性偿付等。尽管财务主管试图利用各种手段来较准确地估算企业需要看现金数,但这些突发事件会使原本很好的财务计划失去效果。因此,企业为了应付突发事件,有必要维持比日常正常运转所需金额更多的现金。

为应付意料不到的现金需要,企业掌握的现金额取决于:(1) 企业愿冒缺少现金风险的程度;(2) 企业预测现金收支可靠的程度;(3) 企业临时融资的能力。希望尽可能减少风险的企业倾向于保留大量的现金余额,以应付其交易性需求和大部分预防性需求。另外,企业会与银行维持良好关系,以备现金短缺之需。

(三) 投机性需求

投机性需求是企业为了抓住突然出现的获利机会而持有的现金,这种机会大都是一闪即逝的,如证券价格的突然下跌,企业若没有用于投机的现金,就会错过这一机会。

除了上述三种基本的现金需求以外,还有许多企业是将现金作为补偿性余额来持有的。补偿性余额是企业同意保持的账户余额,它是企业对银行所提供借款或其他服务的一种补偿。

二、目标现金余额的确定

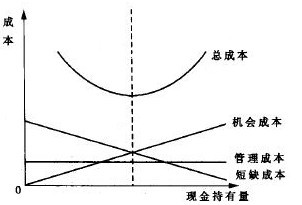

(一) 成本模型

成本模型强调的是:持有现金是有成本的,最优的现金持有量是使得现金持有成本最小化的持有量。模型考虑的现金持有成本包括如下项目:

1. 机会成本

现金的机会成本,是指企业因持有一定现金余额丧失的再投资收益。再投资收益是企业不能同时用该现金进行有价证券投资所产生的机会成本,这种成本在数额上等于资金成本。例如:某企业的资本成本为10%,年均持有现金50万元,则该企业每年的现金机会成本为5万元(50×10%)。放弃的再投资收益即机会成本属于变动成本,它与现金持有量的多少密切相关,即现金持有量越大,机会成本越大,反之就越少。

2. 管理成本

现金的管理成本,是指企业因持有一定数量的现金而发生的管理费用。例如管理者工资、安全措施费用等。一般认为这是一种固定成本,这种固定成本在一定范围内和现金持有量之间没有明显的比例关系。

3. 短缺成本

现金短缺成本是指在现金持有量不足,又无法及时通过有价证券变现加以补充所给企业造成的损失,包括直接损失与间接损失。现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降,随现金持有量的减少而上升,即与现金持有量负相关。

成本分析模式是根据现金有关成本,分析预测其总成本最低时现金持有量的一种方法。其计算公式为:

最佳现金持有量= min(管理成本+机会成本+短缺成本)

其中,管理成本属于固定成本,机会成本是正相关成本,短缺成本是负相关成本。因此,成本分析模式是要找到机会成本、管理成本和短缺成本所组成的总成本曲线中最低点所对应的现金持有量,把它作为最佳现金持有量。可用图5-3所示。

图5-3 成本模式分析

在实际工作中运用成本分析模式确定最佳现金持有量的具体步骤为:

(1) 根据不同现金持有量测算并确定有关成本数值;

(2) 按照不同现金持有量及其有关成本资料编制最佳现金持有量测算表;

(3) 在测算表中找出总成本最低时的现金持有量,即最佳现金持有量。

由成本分析模型可知,如果减少现金持有量,则增加短缺成本;如果增加现金持有量,则增加机会成本。改进上述关系的一种方法是:当拥有多余现金时,将现金转换为有价证券;当现金不足时,将有价证券转换成现金。但现金和有价证券之间的转换,也需要成本,成为转换成本。转换成本是指企业用现金购入有价证券以及用有价证券换取现金时付出的交易费用,即现金同有价证券之间相互转换的成本,如买卖佣金、手续费、证券过户费、印花税、实物交割费等。转换成本可以分为两类:一是与委托金额相关的费用。二是与委托金额无关,只与转换次数有关的费用,如委托手续费、过户费等。证券转换成本与现金持有量即有价证券变现额的多少,必然对有价证券的变现次数产生影响,即现金持有量越少,进行证券变现的次数越多,相应的转换成本就越大。

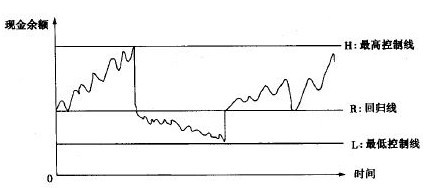

(二) 随机模型(米勒-奥尔模型)

在实际工作中,企业现金流量往往具有很大的不确定性。米勒(M.Miller)和奥尔(D.Orr)设计了一个在现金流入、流出不稳定情况下确定现金最优持有量的模型。他们假定每日现金净流量的分布接近正态分布,每日现金流量可能低于也可能高于期望值,其变化是随机的。由于现金流量波动是随机的,只能对现金持有量确定一个控制区域,定出上限和下限。当企业现金余额在上限和下限之间波动时,则将部分现金转换为有价证券;当现金余额下降到下限时,则卖出部分证券。

图5-4 随机模型

图5-4显示了随机模型,该模型有两条控制线和一条回归线。最低控制线L取决于模型之外的因素,其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。回归线R可按下列公式计算:

R =

式中:b——证券转换为现金或现金转换为证券的成本;

δ——公司每日现金流变动的标准差;

i——以日为基础计算的现金机会成本。

最高控制线H的计算公式为:

H = 3R-2L

【例5-1】 设某公司现金部经理决定L值应为10 000元,估计公司现金流量标准差δ为1 000元,持有现金的年机会成本为15%,换算为i值是0.00039,b = 150元。根据该模型,可求得:

R =  = 16 607(元)

= 16 607(元)

H = 3×16 607-2×10 000 = 29 821(元)

该公司目标现金余额为16 607元。如现金持有额达到29 821元,则买进13 214元的证券;若现金持有额降至10 000元,则卖出6 607元的证券。

运用随机模型求货币资金最佳持有量符合随机思想,即企业现金支出是随机的,收入是无法预知的,所以,适用于所有企业现金最佳持有量的测算。另一方面,随机模型建立在企业的现金未来需求总量和收支不可预测的前提下,因此,计算出来的现金持有量比较保守。

三、现金管理模式

(一) 收支两条线的管理模式

“收支两条线”原本是政府为了加强财政管理和整顿财政秩序对财政资金采取的一种管理模式。当前,企业特别是大型集团企业,也纷纷采用“收支两条线”资金管理模式。

1. 企业实行收支两条线管理模式的目的

企业作为追求价值最大化的营利组织,实施“收支两条线”主要出于两个目的:第一,对企业范围内的现金进行集中管理,减少现金持有成本,加速资金周转,提高资金使用效率;第二,以实施收支两条线为切入点,通过高效的价值化管理来提高企业效益。

2. 收支两条线资金管理模式的构建

构建企业“收支两条线”资金管理模式,可从规范资金的流向、流量和流程三个方面入手:

(1) 资金的流向方面:企业“收支两条线”要求各部分或分支机构在内部银行或当地银行设立两个账户(收入户和支出户),并规定所有收入的现金都必须进入收入户(外地分支机构的收入户资金还必须及时、足额地回笼到总部),收入户资金由企业资金管理部门(内部银行或财务结算中心)统一管理,而所有的货币性支出都必须从支出户里支付,支出户里的资金只能根据一定的程序由收入户划拨而来,严禁现金坐支。

(2) 资金的流量方面:在收入环节上要确保所有收入的资金都进入收入户,不允许有私设的账外小金库。另外,还要加快资金的结算速度,尽量压缩资金在结算环节的沉淀量;在调节环节上通过动态的现金流量预算和资金收支计划实现对资金的精确调度;在支出环节上,根据“以支定收”和“最低限额资金占用”的原则从收入户按照支出预算安排将资金定期划拨到支出户,支出户平均资金占用额应压缩到最低限度。有效的资金流量管理将有助于确保及时、足额地收入资金,合理控制各项费用支出和有效调剂内部资金。

(3) 资金的流程方面:资金流程是指与资金流动有关的程序和规定。它是收支两条线内部控制体系的重要组成部分,主要包括以下几个部分:①关于账户管理、货币资金安全性等规定;②收入资金管理与控制;③支出资金管理与控制;④资金内部结算与信贷管理与控制;⑤收支两条线的组织保障等。

需要说明的是,收支两条线作为一种企业的内部资金管理模式,与企业的性质、战略、管理文化和组织结构都有很大的关系。因此,企业在构建收支两条线管理模式时,一定要注意与自己的实际相结合,以管理有效性为导向。

(二) 集团企业资金集中管理模式

1. 资金集中管理模式的概念

资金集中管理,也称司库制度,是指集团企业借助商业银行网上银行功能及其他信息技术手段,将分散在集团各所属企业的资金集中到总部,由总部统一调度、统一管理和统一运用。其在各个集团的具体运用可能会有所差异,但一般都包括以下主要内容:资金集中、内部结算、融资管理、外汇管理、支付管理等。其中资金集中是基础,其他各方面均建立在此基础之上。目前,资金集中管理管理模式逐渐被我国企业集团所采用。

2. 集团企业资金集中管理的模式

资金集中管理模式的选择实质上是集团管理是集权还是分权管理体制的体现,也就是说,在企业集团内部所属各子企业或分部是否有货币资金使用的决策权、经营权,这是由行业特点和本集团资金运行规律决定的。现行的资金集中管理模式大致上可以分为以下几种:

(1) 统收统支模式。在该模式下,企业的一切资金收入都集中在集团总部的财务部门,各分支机构或子企业不单独设立账号,一切现金支出都通过集团总部财务部门付出,现金收支的批准权高度集中。统收统支模式有利于企业集团实现全面收支平衡,提高资金的周转效率,减少资金沉淀,监控现金收支,降低资金成本。但是该模式可能会不利于调动成员企业开源节流的积极性,影响成员企业经营的灵活性,以至降低整个集团经营活动和财务活动的效率。

(2) 拨付备用金模式。拨付备用金模式是指集团按照一定的期限统拨给所有所属分支机构或子企业备其使用的一定数额的现金。等各分支机构或子企业发生现金支出后,持有关凭证到集团财务部门报销以补足备用金。

(3) 结算中心模式。结算中心通常是由企业集团内部设立的,办理内部各成员现金收付和往来结算业务的专门机构。结算中心通常设立于财务部门内,是一个独立运行的职能机构。

(4) 内部银行模式。内部银行是将社会银行的基本职能与管理方式引入企业内部管理机制而建立起来的一种内部资金管理机构,主要职责是进行企业或集团内部日常的往来结算和资金调拨、运筹。

(5) 财务公司模式。财务公司是一种经营部分银行业务的非银行金融机构。其主要职责是开展集团内部资金集中结算,同时为集团成员企业提供包括存贷款、融资租赁、担保、信用鉴证、债券承销、财务顾问等在内的全方位金融服务。

四、现金收支管理

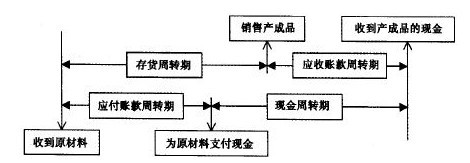

(一) 现金周转期

为了确定企业的现金周转期,需要我们来了解营运资金的循环过程:首先,企业要购买原材料,但是并不是购买原材料的当天就马上付款,这一延迟的时间段就是应付账款周转期。企业对原材料进行加工最终转变为产成品并将之卖出。这一时间段被称之为应收账款周转期。而现金周转期,就是指介于公司支付现金与收到现金之间的时间段,也就是存货周转期与应收账款周转期之和减去应付账款周转期。具体循环过程如图5-5所示:

用公式来表示就是:

现金周转期= 存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期

其中:

存货周转期= 平均存货/每天的销货成本

应收账款周转期= 平均应收账款/每天的销货收入

应付账款周转期= 平均应付账款/每天的购货成本

所以要减少现金周转期,可以从以下方面着手:加快制造与销售产成品来减少存货周转期;加速应收账款的回收来减少应收账款周转期;减缓支付应付账款来延长应付账款周转期。

图5-5 现金周转期

(二) 收款管理

1. 收账的流动时间

一个高效率的收款系统能够使收款成本和收款浮动期达到最小,同时能够保证与客户汇款及其他现金流入来源相关的信息的质量。收款系统成本包括浮动期成本,管理收款系统的相关费用(例如银行手续费)及第三方处理费用或清算相关费用。在获得资金之前,收款在途项目使企业无法利用这些资金,也会产生机会成本。信息的质量包括收款方得到的付款人的姓名,付款的内容和付款时间。信息要求及时、准确地到达收款人一方,以便收款人及时处理资金,做出发货的安排。

收款浮动期是指从支付开始到企业收到资金的时间间隔。收款浮动期主要是纸基支付工具导致的,有下列三种类型:

(1) 邮寄浮动期:从付款人寄出支票到收款人或收款人的处理系统收到支票的时间间隔。

(2) 处理浮动期:是指支票的接受方处理支票和将支票存入银行以收回现金所花的时间。

(3) 结算浮动期:是指通过银行系统进行支票结算所需的时间。

2. 邮寄的处理

纸基支付收款系统不要有两大类:一类是柜台存入体系,一类是邮政支付系统。

这里主要讨论企业通过邮政收到顾客或其他商业伙伴支票的支付系统。一家企业可能采用内部清算处理中心或者一个锁箱来接收和处理邮政支付。具体采用哪种方式取决于两个因素:支付的笔数和金额。

企业处理中心处理支票和做存单准备都在企业内进行。这一方式主要为那些收到的付款金额相对较小而发生频率很高的企业所采用(例如公用事业企业和保险公司)。场内处理中心最大的优势在于对操作的控制。操作控制可以有助于:

(1) 对系统做出调整改变;

(2) 根据公司需要定制系统程序;

(3) 监控掌握客户服务质量;

(4) 获取信息;

(5) 更新应收账款;

(6) 控制成本。

3. 收款方式的改善

电子支付方式对比纸基(或称纸质)支付方式是一种改进。电子支付方式提供了如下好处:

(1) 结算时间和资金可用性可以预计;

(2) 向任何一个账户或任何金融机构的支付具有灵活性,不受人工干扰;

(3) 客户的汇款信息可与支付同时传送,更容易更新应收账款;

(4) 客户的汇款从纸基方式转向电子方式,减少或消除了收款浮动期,降低了收款成本,收款过程更容易控制,并且提高了预测精度。

(三) 付款管理

现金支出管理的主要任务是尽可能延缓现金的支出时间。当然,这种延缓必须是合理合法的。

1. 使用现金浮游量

现金浮游量是指由于企业提高收款效率和延长付款时间所产生的企业账户上的现金余额和银行账户上的企业存款余额之间的差额。

2. 推迟应付款的支付

推迟应付款的支付,是指企业在不影响自己的信誉的前提下,充分运用供货方所提供的信用优惠,尽可能地推迟应付款的支付期。

3. 汇票代替支票

汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票,与支票不同的是,承兑汇票并不是见票即付。这一方式的优点是推迟了企业调入资金支付汇票的实际所需时间。这样企业就只需在银行中保持较少的现金余额。它的缺点是某些供应商可能并不喜欢用汇票付款,银行也不喜欢处理汇票,它们通常需要耗费更多的人力。同支票相比,银行会收取较高的手续费。

4. 改进员工工资支付模式

企业可以为支付工资专门设立一个工资账户,通过银行向职工支付工资。为了最大限度地减少工资账户的存款余额,企业要合理预测开出支付工资的支票到职工去银行兑现的具体时间。

5. 透支

企业开出支票的金额大于活期存款余额。它实际上是银行向企业提供的信用。透支的限额,由银行和企业共同商定。

6. 争取现金流出与现金流入同步

企业应尽量使现金流出与流入同步,这样,就可以降低交易性现金余额,同时可以减少有价证券转换为现金的次数,提高现金的利用效率,节约转换成本。

7. 使用零余额账户

即企业与银行合作,保持一个主账户和一系列子账户,企业只在主账户保持一定的安全储备,而在一系列子账户不需要保持安全储备。当从某个子账户签发的支票需要现金时,所需要的资金立即从主账户划拨过来,从而使更多的资金可以用作他用。

企业若能有效控制现金支出,同样可带来大量的现金结余。控制现金支出的目标是在不损害企业信誉条件下,尽可能推迟现金的支出。