内容简介

本章阐述物流成本预测与决策的原理及方法,包括可行性方案的提出及选择。

学习目的和要求

通过本章的学习,应该使学生了解物流成本预测的基本原理和方法;掌握物流成本测算常用的几种方法;了解物流成本决策的意义、主要内容 和几种基本方法。

第一节 物流成本预测的原理和方法

一、物流成本预测的作用

为物流成本决策提供佑据

1.物流成本预测是从客观实际出发,系统地研究物流过程的有关信息资料,并对客观情况作出科学的论断,提出物流过程成本支出的若干可行性方案,为企业决策提供依据。

2.为确定目标成本奠定基础

物流成本预测是物流成本管理的重要组成部分,是制订物流成本预算过程中必不可少的阶段。在物流过程之前必须进行科学的论证,物流成本预测出物流过程中的总支出额,并以此作为计划成本目标考核的依据。

3.减少企业经营的盲目性,降低经营风险

企业为了提高自身的竞争能力,往往转变经营方向,实行多元化的经营战略。如果在决策之前,以物流成本进行分析和预测,就会为决策提供可靠的依据,从而减少因此给企业带来的经营风睑,使企业在激烈的竞争中立于不败之地。

4.是企业制定物流成本目标的依据

企业通过对物流成本的分析和预测,科学地制定出物流成本目标,从而为科学管理物流成本提供依据。

5.是企业扩大经营范围,满足市场需求的重要手段

随着生活水平的不断提高,人们的需求也会不断变化,企业为了适应这种不断变化的需求,就要适时改变经营方式以满足市场需求,这必然会要求企业增加投资。同时,这也要求企业在为了满足市场需求而进行投资之前,要对由于投资而将要增加的成本进行预测,从而采取相应的措施,以适应不断变化的市场需求。

二、物流成本预测的内容与种类

物流成本预测包括库存成本的预测、运输成本的预测、配送成本的预测、包装成本的预测、装卸搬运成本的预测、流通加工成本的预测和物流信息成本的预测等。

按照不同的分类标准,物流成本预测的种类有所不同。通常在进行物流成本预测分类时,可按对象的范围进行分类,按预测的时间长短进行分类,以及按预测目的所用方法不同而进行分类等。

物流成本预测按对象的范围可分为宏观预测和微观预测。宏观预测是指对大系统的综合的、总体的预测,如对整个流通领域物流成本的预测。微观预测是指从单个企业出发,研究预测各个要素的变化预测,如某物流企业对其某项业务成本的预测。宏观预测要求对整个流通领域在物资流通的整个过程中所消耗的成本进行预测;而 微观预测是对个别具体的物流企业物资流通过程中所支付的成本进行预测,如基层企业所做的库存成本、运输成本、配送成本、物流信息成本的预测等。

物流成本预测按时间的长短可分为近期预测和远期预测,亦即短期预测与长期预测。一般将1年或1年以内的预测称为短期预测,短期预测由于预测的时间短,不确定因素和影响因素较少,所以预测结果比较准确;而1年以上的预测统称为长期预测,长期预测由于预测的时间比较长,有许多不确定因素的影响,所以预测结果一般不太精确,需要不断搜集新的信息或数据对预测方案和预测结果进行完善。

物流成本预测按预测目的所用方法不同可分为定性预测和定量预测。定性预测是通过对现象的调査和了解,凭预测者个人的实践经验、理论水平和分析能力,对事物未来的发展所作出的判断。定性预测不要求结果非常准确,只是对事物的发展变化做大致的估计。定性预测法包括经济指标法、调查预测法等。定量预测是根据过 程和现在的资料,运用一定的数学方法,建立预测模型,对现象未来的变化趋势作出预测。定量预测法包括因果回归分析预测法、时间序列分析预测法等。

实际应用中,应从预测对象的发展规律出发,正确地选择和运用预测方法。一般来说,当我们能够收集较多的数据资料时,应当采用定量预测的方法;而当缺乏足够的数据资料时,只能采用定性预测的方法。在实际预测时,往往根据掌握数据的情况采用多种方法同时预测,以获得较为可靠的结论。

三、物流成本预测的方法

(一)直观成本预测法

直观成本预测法又称为判断分析法,是一种定性预测的方法,它是由物流成本预测者通过对市场及其他有关方面的调查而掌握比较全面的资料后,凭借其工作经验和综合能力,预计未来物流成本的一种科学方法。这种方法多数是在缺乏准确数据资料的情况下应用。常用的形式是访问、现场观测、召开座谈会等。这种方法的优点是成本预测费用投资少,成本预测所需的时间短;缺点是成本预测效果的客观性

(二)外推法

外推法是一种定量预测方法,主要是指时间序列预测法(即趋势预测法)。这种方法的基本思路是把时间序列作为随机变量序列的一个样本,应用概率统计的方法,尽可能减少偶然因素的影响,作出在统计意义上的预测。

下面,介绍时间序列预测法中最常用的两种方法——趋势平均法和指数平滑法。

1.趋势平均法

此法建立在过去的成本趋势及其规律性依然不变这一假定之上。其基本计算公式如下:

某期预测值=最后一期平均数+推后期数×最后一期趋势移动平均数

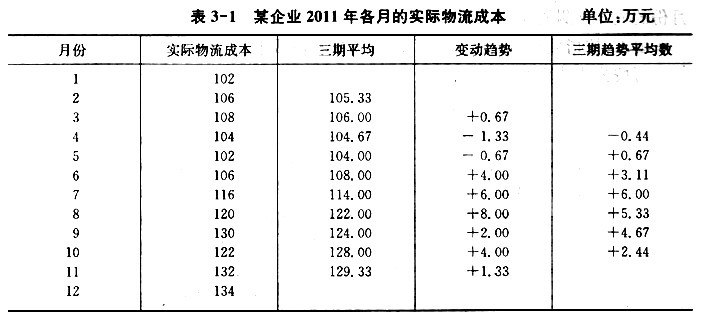

【例3-1】资料:某企业2011年各月的实际物流成本如表3-1所示。

要求:按趋势平均法预测该企业2012年第一季度各月的物流成本(设按三期移动平均)。

根据表3-1的有关数据,可按上述公式进行物流成本的预测:

2012年1月份物流成本=129.33+2 ×2.44= 134.24(万元)

2012年2月份物流成本=129.33+3×2.44=136. 65(万元)

2012 年 3 月份物流成本=129. 33+4×2.44=139. 09(万元)

显然,采用趋势平均法计算若干期的平均数和趋势平均数时,前后各个时期所用的是同一个权数,即认为这些数据对未来的预测值具有同等的影响。因此,用此法预测的 结果与实际情况往往差异较大。为了弥补这一缺陷,可以采用指数平滑法进行预测。

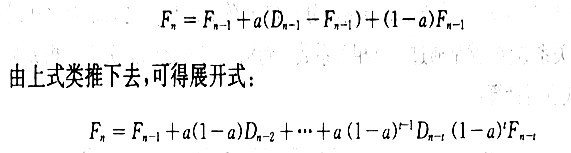

2.指数平滑法

![]()

可见,指数平滑法在预测时分别以a、a(l-a)、 等系数对过去各期的实际数进行了加权。远期的实际值影响较小,因而其权数也较小;近期的实际值影响较大,因而其权数也较大。显然,这种预测方法更符合客观实际(但a的确定具有较大的主观因素)。

等系数对过去各期的实际数进行了加权。远期的实际值影响较小,因而其权数也较小;近期的实际值影响较大,因而其权数也较大。显然,这种预测方法更符合客观实际(但a的确定具有较大的主观因素)。

【例3-2】资料:某工厂2011年1〜9月份的实际物流成本分别为:186万元、170 万元、180万元、176万元、185万元、180万元、190万元、188万元、188万元:假设1 月份的成本预测值为183万元,a=0.4。

要求:按指数平滑法预测该厂10月份的物流成本。可按公式计算如下:

F1 = 1 830 000(元)

F2 = 0.4×1 860 000+(1-0. 4)×I 830 000 = 1 842 000(元)

F3 = 0.4×1 700 000 +(1 - 0. 4)×1 842 000 = 1 785 200(元)

F4 = 0.4 ×1 800 000 +(1-0. 4)×I 785 200 = 1 791 120(元)

F5 = 0.4 ×1 760 000+(1-0. 4)×1 791 120 = 1 778 672(元)

F6 = 0.4×1 850 000+(1-0.4) × 1 778.672 = 1 807 203. 20(元)

F7 = 0.4× 1 000 000 +(1-0.4)× 1 807 203. 20 = 1 804 321. 92(元)

F8 = 0.4×1 900 000 +(1-0. 4)×1 804 321. 92 = 1 842 593. 15(元)

F9 = 0.4×1 880 000 +(1-0.4)×1 842 593. 15 = 1 857 555. 89(元)

F10 =0.4× 1 910 000+(1-0.4) ×1 857 555. 89 = 1 878 533. 53(元)

从上述计算得出,该厂2011年10月份的物流成本预测值为1 878 533. 53元。

(三)因果分析法

定量分析中的因果法,主要是指回归分析法,它是通过对观察值的统计分析来确定它们之间的联系形式的一种有效的预测方法。

从量的方面来说,事物变化的因果关系可以用一组变量来描述,因为因果关系可以表述为变量之间的依存关系,即自变量与因变量的关系。运用变量之间这种客观 存在着的因果关系,可以使人们对未来状况的预测达到更加准确的程度。

按其影响因素的不同,可分为一元线性回归预测法和多元线性回归预测法。

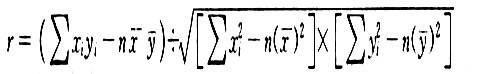

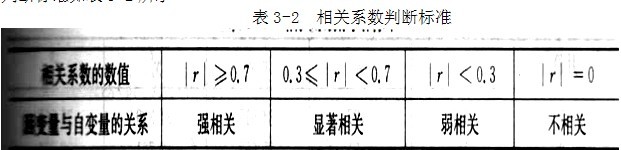

1.一元线性回归预测法利用线性回归分析法时,要确定自变量x与因变量y之间是否线性相关及其相关程度,判别的方法主要有“散布图法”与“相关系数法”。所谓散布图法,就是将有关 的数据绘制成散布图,然后依据散布图的分布情况判断x与y之间是否存在线性关系;所请相关系数法,就是通过计算相关系数r判别x与y之间的关系。相关系数可按下列公式进行计算:

判断标准如表3-2所示。

在确认因变量与自变量之间存在线性关系之后,便可建立回归直线方程:

y = a+ bx

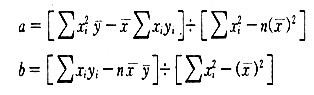

式中y为因变量;x为自变量;a、b为回归系数。根据最小二乘法原理,可得到求a、b的公式:

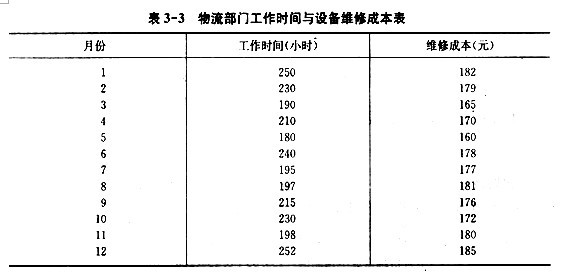

【例3-3】资料:假设某企业物流部门2011年各月份实际发生的运输小时和运输设备维修成本如表3-3所示。

要求:采用回归分析法预测该车间2002年第一季度的机器维修成本。

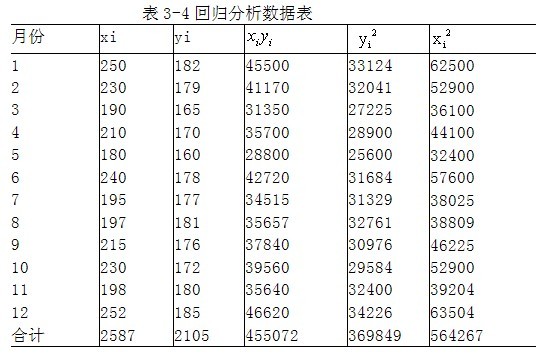

假设以y代表运输设备维修成本,x代表工作时间,根据上表提供的资料计算如表3-4所示。

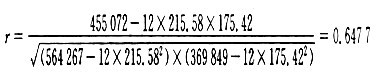

为判断X与y之间是否存在着线性联系,应先计算相关系数:

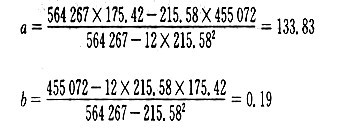

根据前述的判断标准,可以判断x与y之间是显著相关状态。因此,可建立回归直线方程:y=a+bx

根据以上计算可得出线性回归方程为:

y = 133. 83 + 0.19x

如果该车间2012年第一季度的设备工作时间预计分别为248小时、256小时、 263小时,则各月份的设备维修成本可预测如下:

1月份维修成本预测值=133.83+0.19×248=180. 95(元)

2月份维修成本预测值=133.83+0.19×256=182. 47(元)

3月份维修成本预测值=133.83+0.19×263=183. 80(元)

2.多元线性回归预测法

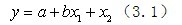

当影响因变量^变动的因素不止一个时,就必须采用多元线性回归模式对未来的状态进行预测。在此,我们仅讨论二元线性回归模式。 二元回归方程的标准方程为:

式中 y为因变量,x1和x2为自变量,a、b、c为回归系数。先以总和(∑)的形式表达(3.1)式中的每一项,得出:

第二节物流成本决策分析

物流成本决策是指根据物流成本分析与物流成本预测所得的相关数据结论,运用定性与定量的方法,选择最佳成本方案的过程。具体说就是以物流成本分析和预测的结果为基础建立适当的目标,拟定几种可以达到该目标的方案,根据成本效益原则进行评价,从几个方案中选出最优方案的过程。

物流成本决策不仅是成本管理的重要职能,还是企业生产经营决策体系中的重要组成部分。而且,由于物流成本决策所考虑的是价值问题,或者是资金耗费经济合理性问题,因而物流成本决策具有较大的综合性,对其他生产经营决策起着指导和约束作用。

一、物流成本决策的基本程序

(一)确定决策目标

决策目标是决策分析的出发点和归结点。确定决策目标就是弄清一项决策空间要解决什么问题,以便为决策分析的开展进行提供一个方向和依据。确定决策目标一般要注意处理好以下几点:

(1)目标具体化。确定的目标不能过于笼统抽象,以免被误解。

(2)目标定量化。尽可能地用定量指标表达决策目标。

(3)明确约束条件。凡属有条件目标者,应充分揭示其约束条件。

(4)目标系统化。对于多目标决策,应首先分清主次,区别对待。

(二)提出备选方案

在明确提出目标的前提下,应充分考虑现实与可能,设计各种可能实现的决策目标,具有可行性的备选方案。

1.收集整理与备选方案相关的资料

备选方案一经提出,就要收集整理与备选方案有关的资料,特别是有关预期收入和预期成本的数据,作为今后决策的依据。对于收集的资料应进行认真的分析鉴别,采取去粗取精、去伪存真的做法,对于偶然事件的影响应予以剔除,必要时还要进行加工延伸。

2.通过定量分析对备选方案作出初步评价

这个步骤就是把各个备选方案的可计量资料先分别归类系统排列,选择适当的专门方法,建立数学模型,对各方案预期收入和预期成本进行计算、比较和分析,再根据经济效益对备选方案作出初步的判断和评价,确定哪个方案较优。这是整个决策分析过程的关键阶段。

3.考虑其他因素影响,确定最优方案

在综合比较各个方案所有优缺点的基础上,全面权衡利弊得失,按照一定原则要求确定最终择优的标准及有关方法,筛选较为理想的相对最优的方案。

二、物流成本决策的方法

(一)以物流总成本最低为依据的决策方法

以物流总成本最低为依据的决策方法是指在物流系统所要提供的客户服务水平既定的前提下,对各类物流成本进行权衡,将能够实现物流成本之和最小的方案作为最佳方案。

通过物流成本分析,企业可以发现哪些物流成本过高及存在的问题,并可以采取相应的手段与措施来降低成本。但是,由于物流成本与物流服务之间、各类物流成本之间存在着背反关系,一类物流成本的下降往往以物流服务水平下降或其他几类物流成本上升为代价,因此进行物流成本决策时,绝对不能只是关注某一类物流成本,而要在物流成本预测的基础上,充分考虑并分析物流成本与物流服务之间的关系,以及各类物流成本之间的背反关系,将各类物流成本结合在一起加以考虑,以物流总成本最低作为方案取舍的标准。

同样,当企业为了适应市场需要,要在物流运作方面进行某些改变时,由于各类物流成本之间存在的背反关系,也应当以物流总成本最低来作为方案取舍的标准。

1.物流成本与物流服务水平的关系

物流成本是在一定的物流服务水准之下的物流费用支出。物流服务水准越高,支出的物流费用自然也就越高。物流成本管理的任务是在保证所规定的对客户的物流服务标准的前提下,使物流成本最小化。

个性化的物流需求,需要高水准的物流服务作为基础。随着消费需求的多样化、个性和高度化,以及由此导致的企业生产运作方式的变化,对物流服务的质量提出了越来越高的要求。订货周期在缩短,物流的批量在减小、物流作业频率在上升,物流成本也会随之加大。此外,消费者对于物流服务本身的需求量也在增多,这也会导致物流成本的上升。

物流成本与服务水平的效益背反(物流成本与服务水平的关系)如下:

(1)般说来,提高物流服务水平,物流成本会上升,它们之间存在着效益背反。

(2)物流服务与物流成本之间并非呈现线性的关系,也就是说,投入相同的成本并非可以得到相同的物流服务的增长。一般而言,当物流服务处于低水平阶段追加成本的效果较佳。

2.对物流服务和物流成本进行决策时应考虑的因素

(1)保持物流水平不变,尽量降低物流成本。不改变物流服务水平,通过改进物流系统来降低物流成本,这种尽量降低成本来维持一定服务水平的方法称为追求效益法。

(2)提高物流服务水平,不惜增加物流成本。这是许多企业提高物流服务水平的做法,是企业面对特定顾客或其特定商品面临竞争时所采取的具有竞争意义的做法。

(3)保持成本不变,提高服务水平。这是一种积极的物流成本对策,是一种追求效益的方法,也是一种有效的利用物流成本性能的方法。

(4)用较低的物流成本,实现较高的物流服务水平。这是一种增加销售、增加效益、具有战略意义的方法。只有要求企业合理运用自身的资源,才能获得这样的成果。

企业采取哪种物流成本策略,往往不是凭感觉而定的,而是通盘考虑各方面因素的结果。这些因素包括商品战略和地区销售战略、流通战略和竞争对手、物流成本、物流系统所处的环境,及物流系统负责人所采用的方针等。

3.各物流成本之间的效益背反关系

物流的各项活动处于这样一个相互矛盾的系统中,想要较多地达到某个方面的目的,必然会使另一方面的目的受到一定的损失,这便是物流各功能活动的效益背反。

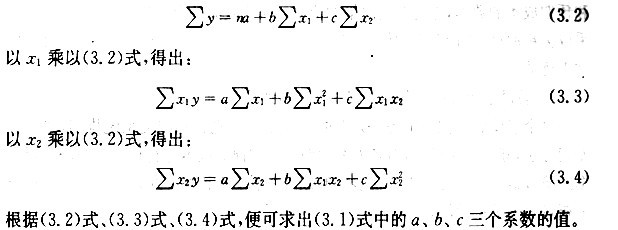

(1)库存持有成本与批量成本之间的关系。库存持有成本与批量成本随采购次数或采购批量的变化而呈反方向变化。起初随着采购批量的增加,批量成本的下降比库存持有成本的增加要快,即批量成本的边际节约额比库存持有成本的边际增加额要多,使得总成本下降。当采购批量增加到某一点时,批量成本的边际节约额与库存持有成本的边际增加额相等,这时总成本最小。此后,随着采购批量的不断增加,批量成本的边际节约额比库存持有成本的边际增加额要小,总成本便会 不断增加。

总之,随着采购规模的增加,库存持有成本会增加,而批量成本会降低总呈U形。其关系如图3-1所示。

2)运输成本与“和仓储活动有关的成本”(库存持有成本与仓储成本)之间的关系。企业对运输作业的 要求是:运费最低、运输时间最短、运输速度最快。对仓储作业的要求是: 使仓库的建设和运营成本最低、降低库存水平、加快库存周转。

从运输和仓储作业本身来看,这些要求都是最希望达到的目标。但是,站在物流角度来看,任何一个企业,其仓储系统和运输系统不可能同时达到上述要求,即运输成本与“和仓储活动有关的成本”(库存持有成本与仓储成本)不可能同时达到最低。

从实际运作情况来看,仓储和运输作业是互相影响的,它们的目标甚至是矛盾的。以一个企业为例,假设某种产品全年的销售量是固定的,那么从生产地运往销售地的年总发货量也是固定的。如果要使运输成本最低,就要使每次的发运量达到经济规模。如果用火车发运,能够装满所有车皮的发运规模才是经济规模,用其他发运 工具也是如此。也就是说,只有通过整车发运才能达到发运的经济规模,才能不浪费运力,并能最大限度地提高运输工具的使用效率,减少运输次数,最后的结果是运输成本最低。如果想使与仓库有关的成本最低,仓库里的存货应越少越好,最好是没有仓库,或者实现“零存货”,这就必须做到随要随送,但会因此增加运输的次数,降低每次发运的批量,相当于将一次整车运输变成多次零担运输。整车的运价低于零担运价,零担凑整需要更多的集结时间,待运期较长,最后的结果是要完成全年的发运量,实现即时运送,全年的总运输成本会比整车发运时大幅度增加,这就是它们相互矛盾的地方。

随着每批发运的产品数量的增加,运输总成本不断降低,“和仓储活动有关的成本”(库存持有成本与仓储成本)会逐渐上升,对应的数量与运输来讲不是最经济。对仓储来讲,也不是最经济的,但此时的总成本达到了最小值,这是整个物流系统的最佳议案。若仅考虑运输或仅考虑仓储活动是不可能得出这个方案的。

(3)包装成本与其他物流成本的关系。包装成本与其他物流成本之间的关系取决于包装与其他物流作业活动之间的关系。

其一,包装与运输的关系。运输的主要功能是使产品产生空间位置转移,具有流动性。产品运输的基本要求是安全、迅速、准确、方便。包装直接关系着运输过程中产品的安全、运输载体容积利用的充分程度。所以,不同的运输方式对包装有不同的要求。包装的设计必须考虑产品特性、运输方式、运输工具、运输距离等因素,只有这样,才能提高运输效率,并避免产品损失。

其二,包装与装卸搬运的关系。装卸是产品运输和仓储过程中必不可少的作业环节,产品的装上卸下及水平移动都会受到包装的影响。因此,包装的设计要适应装卸工作中的装上卸下和搬运的需要,以提高装卸搬运效率,防止产品损坏。

其三,包装与仓储活动的关系。仓储可以解决产品流通过程中时间上要求不一致的矛盾。它是维持并扩大社会再生产必不可少的条件。可以说,没有仓储就没有 流通。产品的任何存储方式都与包装有着密切的关系。例如,在潮湿的环境下,需要对产品进行防潮、防湿包装;户外堆放,需要采用“茧式封存包装”。其他各类仓储活动也都与包装关系密切;库存货品盘存控制依赖人工或自动化识别系统的准确性,而识别系统与产品包装密切相关;分拣的速度、准确性和效率都要受包装识别、形状和操作简便程度的影响。

由上述包装与其他物流活动的相互关系可见,包装成本与其他各类物流成本呈背反关系。高质量的包装会使包装成本升高,但是会使其他物流成本下降。这种下降来源于两个方面:一方面,好的包装可以提高其他物流作业的效率,降低对这些作业的要求;另一方面,好的包装可以降低这些物流作业中可能出现的损耗。同样,降低包装成本,也会使其他物流成本提升。因此,在进行物流成本决策时,必须对包装成本和其他物流成本进行权衡,以寻求总成本最低的物流运作方案。

(4)订单处理和信息系统成本与其他物流成本的关系。订单处理和信息系统成本与其他物流成本呈背反关系,以建立先进的计算机订单系统为例,建立先进的订单处理系统会使订单处理及信息系统成本大幅度攀升,但该系统能够节省大量的时间,从而使其他物流成本降低。

首先,由该系统带来的订单通信、订单输入和订单处理时间的减少,可以使企业的销售预测和生产计划部门更早地获得销售信息;同样,主管仓储、运输和库存管理等物流活动的经理也可以提前得到相关的信息,信息流的提前可以提高仓库分配订单的效率,让物流经理有更充裕的时间计划仓库作业,从而降低仓储成本。

其次,订单通信、订单输入时间的大幅度减少可以提高订货周期的稳定性,对降低安全库存水平有重要的作用,因此有助于降低库存持有成本。

最后,计划时间的增加往往导致运输时间的缩短和运输货品能准时送达,减少误点,有利于运输成本的降低。

所有这些都表明,在设计物流系统时,要综合考虑各方面因素的影响.使整个物流系统达到最优,任何片面强调某种物流功能的企业都将会蒙受不必要的损失。由此可见,物流系统就是以成本为核心,按最低成本的要求,使整个物流系统化:它强调的是调整各要素之间的矛盾,把它们有机地结合起来,使成本最小,以追求和实现部门的最佳效益。

(二)本量利分析法

1.本量利分析基本模型

本量利是成本一业务量一利润三者储存关系分析的简称,也称CVP分析。它是在变动成本法的基础上,以数量化的会计模型与图示来揭示固定成本、变动成本、销 售量、销售单价、销售收入、利润等变量之间的规律性联系,为会计预测、决策和规划提供必要财务信息的一种技术方法。在介绍其在物流中的应用前,必须了解一些本量利的基本公式和图形,即本量利的原理。

本量利分析的基本模型可以用如下公式表示:

利润=营业收入-变动成本总额-固定成本总额

=单价×业务量-单位变动成本×业务量-固定成本总额

=(单价一单位变动成本)×业务量-固定成本总额

=单位边际贡献×业务量-固定成本总额

=边际贡献总额-固定成本总额

利润+固定成本总额=边际贡献总额=营业收入-变动成本总额 =(单价-单位变动成本)×业务量

(利润本总额+固定成本总额)÷业务量=单位边际贡献=单价-单位变动成本

(利润本总额+固定成本总额)÷营业收入=边际贡献率=(单价-单位变动成本)÷单价=1 -变动成本率

若考虑所得税,则用下式替代以上各式中的利润即可,即:

利润=净利润÷(1-所得税税率)

边际贡献是指营业收入与相应变动成本总额之间的差额,又称贡献边际、贡献毛利、边际利润,它除了主要以总额表示外,还有单位边际贡献和边际贡献率两种形式。单位边际贡献是某种产品或服务的单价减去单位变动成本后的数额,亦可用边际贡献总额除以相关业务量求得;边际贡献率是指边际贡献总额占营业收入总额的百分比,又等于单位边际贡献占单价的百分比。

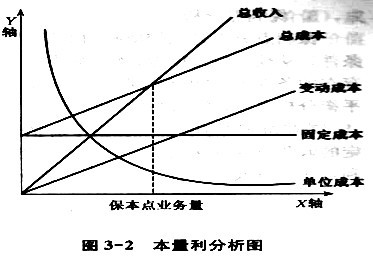

在上面的公式中,“单价-单位变动成本”就是产品或服务的单位边际贡献,而 “(单价-单位变动成本)×业务量”就是边际贡献总额。从而可以看出,各种产品或物流服务所提供的边际贡献,虽然不是物流的营业净利润,但它与物流营业净利润的形成有着密切关系。因为边际贡献首先用于补偿物流系统的固定成本,边际贡献弥补固定成本后的余额即是企业或物流系统的利润。本量利分析如图3-2 所示。

本量利分析包栝盈亏平衡分析和盈利条件的本量利分析。从图3-2可以看出,只有当物流系统所实现的边际贡献大于固定成本时才能实现利润,否则物流系统将会出现亏损,而当边际贡献恰好等于固定成本总额时,物流系统不盈不亏。所谓盈亏平衡点又称保本点,是指企业或物流系统的经营规模(业务量)刚好使利润等于零,即出现不盈不亏的状况。盈亏平衡分析即根据成本、营业收入、利润等因素之间的函数关系,预测企业或物流系统在怎样的情况下可以达到不盈不亏的状态。而盈利条件下的本量利分析主要考虑在特定 利润要求下应该达到的业务量,以及在一定业务量情况下企业或物流系统的利润以及安全边际情况。

2.保本点分析

保本点是指使物流达到保本状态的业务量的总称,即在该业务量水平上,该项物流业务收入与变动成本之差刚好与固定成本相等。

保本点有两种表现形式:保本点业务量和保本点营业收入。它们都是达到收支平衡实现保本的物流业务量指标。保本点的确定就是计算保本点业务量和保本点营业收入的过程。下面以汽车运输企业的运输业务为例来说明物流服务的本量利分析方法。

汽车运输企业的运输收入同运输成本的数量关系有三种情况:运输收入>运输成本;运输收入<运输成本;运输收入=运输成本。

在这三种情况中,只有运输收入同运输成本相等时企业才处于不盈不亏状态,即盈亏平衡状态。因此盈亏平衡点就是企业汽车运输收入和汽车运输相等的点,在这一点以上就是盈利,在这一点以下就是亏损。

运输量越大,企业所实现的盈利就越多或亏损越少。运输企业保本点运输周转量的计算公式为:

保本点运输周转量= 固定成本总额×[单位运价 ×(1-营业税率)-单位变动成本]

保本点运输收入的计算公式为:

保本点运输收入=保本点运输周转量 ×单位运价

3.保利点分析

保利点分析是比较特殊的本量利分析,它以利润为零、物流系统盈亏平衡为前提条件。从现实的角度看,物流系统不但要保本,还要盈利。因此,只有在考虑到盈利存在的条件下才能充分揭示成本、业务量和利润之间的正常的关系。除了进行盈亏平衡分析之外,还可以进行盈利条件下的本量利分析。

在既定单价和成本水平下,企业或物流系统为了实现一定目标利润,需要达到一定的业务量或营业收入,这可以称为实现目标利润的业务量或营业收入,也可成为保利点业务量或营业收入。保利点业务量和保利点营业收入的计算公式为:

保利点业务量=(固定成本总额+目标利润)÷(单位价格-单位变动成本)

保利点营业收入=(固定成本总额+目标利润)÷边际贡献率

如果考虑所得税因素,需要确定实现目标净利润条件下的业务量和营业收入,则上述公式可以演变为:

保利点业务量=[固定成本总额+目标利润/(1-所得税税率)]÷(单位价格一单位变动成本)

保利点营业收入=固定成本总额+目标利润/(1-所得税税率)] ÷边际贡献率

(三)价值工程分析法

1.价值分析的基本原理

物流企业在市场开拓过程中,向目标企业推介自己的物流产品时,高水平的服务与客户对物流成本控制的期待之间如何权衡取舍,一直是困扰物流企业的难题。价值分析则可为物流企业的产品设计定型决策提供量化分析数据。

价值分析也称价值工程、功能成本分析,是把一个产品(项目)看作一个系统,以提高产品(项目)价值为目标,从系统功能和成本方面进行综合定量分析。其目的是通过定量分析,正确处理产品功能(项目的功能模块)与产品(项目)成本之间的关系,选择达到产品系统整体优化的途径。价值分析是在产品功能分析的基础上对产品进行设计,力图以最低的总成本来实现产品的必要功能,从而达到提高产品价值的目的。 功能与成本的关系从理论上可用下式表示:

价值=功能/成本

上式中的功能是指一种新产品、零件或一项服务所具有的用途(或使用价值),成本是指产品的生产成本与使用成本之和,价值是功能与成本的比值。与通常的价值概念并不相同,它表明以某种代价(成本耗费)取得某种使用价值是否合理、是否值得、是否必要。

2.提高价值的途径

上述价值的表达式表明,功能成本分析的目的在于提高产品(或零件、服务项目)的价值,即以相对低的寿命周期成本确保实现必要的功能。从该表达式也可以得出以下提高价值的途径。

(1)在产品功能不变的前提下降低成本。

(2)在成本不变的前提下提高产品的功能。

(3)在产品成本略有增加的同时,显著增加产品的功能。

(4)在不影响产品主要功能的前提下,适当降低一些次要功能,或消除不必要的功能,从而使成本显著降低。

(5)运用科技手段或改变产品结构、采用新工艺、新材料等措施,既提高功能,又降低成本。

3.功能分析的步骤

功能评价系数是反映某零件功能重要程度的一个指标。根据价值工程原理,某零件的成本高低应与该零件的功能重要程度相匹配。或者说,某零件的功能评价系数数值比其他零件高,则应配以较高的成本。同样的道理,假如某零件的成本较高,但其功能在产品中相对较低,则说明这个零件的成本分析偏高,应予以改进。

功能的高低好差,通常是一个定性的概念,如何对此进行量化评价,是一项较难的工作。这里介绍的功能评价系数计算式所采用的量化方法,就是将组成某单位产品的各个零部件逐一地进行一对一的比较,进而确定其相对的重要程度,即汇总求出各零件的功能分数,并据以计算出各零件的功能评价系数。

为使其评价客观、合理,在实际工作中可由几个有关的专业人员(如产品设计人员、材料定额人员、采购人员等)分别进行评价,然后用平均分数来表示零件的功能分数。

价值工程实施的步骤如下:

(1)功能分析:功能定义、功能分类、功能排序、功能评价。

(2)制定产品改进方案。

(3)进行方案的评价和选择。

(4)组织方案的实施。

(5)对方案实施结果进行检査与评价。

上述步骤中功能分析是核心,以下重点介绍功能分析。

(1)价值系数的计算:

V=F/C

式中V为价值系数;F为功能评价值,为实现某一功能的最低成本;C为功能的现实成本。

利用价值系数进行功能评价如下:

V>l,表明用较少的费用实现了规定的功能。零件(功能模块)价值大。

V =1,表明实现功能所花的费用与必要的成本相适应。

V<1,表明功能的实际成本比其必需的成本大。

(2)功能评价系数的计算:

功能评价系数 =某种零件(模块)的功能分类/全部零件的功能分数

(3)成本系数的计算:

成本系数=某种零件(功能模块)成本/总成本

4.物流产品(项目)功能分析案例

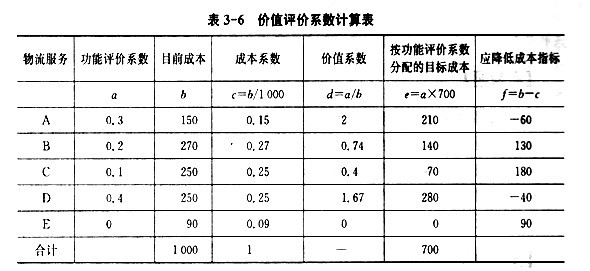

假设某物流企业向客户推出的一项物流产品包含有A、B、V、D、E五个功能项目,当前成本分别是150元、270元、250元、240元和90元。现需对这项物流产品进行整体价值优化,目标成本是700元,则可按下列步骤展开价值分析:功能分析 →功能排序→功能评分。

将该项物流产品的诸项功能分别进行重要性(对客户需要而言)相互比较,重要性高得1分,否则得分为0,如表3-5所示。

价值评价系数计算如表3-6所示。

分析结论:要实现目标成本,应降低当前总成本300元,其中,重点可关注B、C、 E功能的成本调整,必要时可将C、E的功能从产品设计中删除。