第一节 财务报表调整的必要性

一、财务报表调整的必要性

货币计量是现代会计核算的基本前提之一。但它是以货币价值不变即币值稳定为条件的。只有在这个条件下或物价比较稳定或物价有涨有跌使得币值变动可以相互抵销的条件下,按历史成本法提供的各种会计信息才能较准确地反映企业实际的财务状况和经营成果。然而,在现代经济社会中,币值变化已是一个普遍现象,特别在持续、恶性通货膨胀的情况下,物价变动的速度与幅度异乎寻常,从而导致历史成本会计模式所具有的客观、可靠的优越性荡然无存。如用被历史成本法歪曲了的财务状况和经营成果等信息去决策,自然难以使人们作出正确的决策。因此,需要对按历史成本法编制的财务报表进行调整。

为了消除物价变动对会计的冲击,会计界不少同仁一直试图通过某种方法,将以历史成本法为基础的财务报表调整为现值或接近于现值的财务报表,并进一步希望将这种现值报表作为对外的财务报表。

二、财务报表调整实际上就是财务报表分析

笔者认为,将以历史成本法为基础的财务报表调整为现值或接近现值的财务报表,实际上就是财务报表分析。其理由如下:

第一,从调整方法来看,它受调整人主观因素影响过大,客观、公正性不够,容易被人为操纵。因为现行币值变动会计的调整方法主要分为如下三类:一是改变会计计量单位的一般物价水平会计或不变购买力会计;二是改变会计计量基础的现行成本会计或现行重置成本会计;三是同时改变会计计量单位和计量基础的不变币值与现行价值相结合的会计。一般物价水平会计是通过一般物价水平指数将按名义货币编制的基本财务报表调整为按不变币值货币编制的财务报表。这种方法是建立在个别物价水平变动与一般物价水平变动相一致的假定基础上。显然,这种假定与实际情况存在很大差距,无法客观地反映企业实际的财务状况和经营成果。现行成本会计是通过采用逐一确定资产的现时成本的方法,将历史成本的财务报表调整为现行成本的财务报表。从理论上讲,这种方法可以较好地反映企业的实际情况;但从实际上看,由于缺乏实际交易为依据,现时成本的确定必然带有过多的主观性,不同的人可能会得出不同的结果,用某人的观点去替代其他人的观点缺乏公正性,因此,它不适用于调整对外的财务报表。不变币值与现行价值相结合的会计,虽然可以将上述两种方法结合在一起来调整历史成本法为基础的财务报表,但它不可能回避上述两种方法的不足。正因为这些调整方法均难以客观、公正地反映企业的现实状况,所以不适宜用它们调整的结果作为对外报告公布。

第二,从对外财务报表的基本要求来看,对外财务报表的基本要求是可靠和相关。虽然调整后的财务报表貌似相关,但是由于可靠性大打折扣,且将报表调整编制者的观点强加于报表使用者身上的做法容易误导报表使用者,使财务报表使用者的风险增大,所以不能满足对外财务报表的基本要求。

第三,从财务报表使用者的角度来看,调整和分析财务报表是为了更深入地认识企业的财务状况和经营成果,以利于评估企业价值。其分析结果是不对外的,目的是为决策提供有用的信息。财务报表使用者可以用他自身认为有用的一切方法对财务报表进行调整,调整的可靠性如何,只是他自身的私事,对他人并不产生影响。

根据上述理由,笔者认为,在币值变动和物价变动条件下,需要对历史成本法为基础的财务报表进行调整,但该调整不是会计核算的事,而是财务报表分析的事,应将它纳入财务报表分析体系之中。财务报表调整的基本方法仍是一般物水平法、现时成本法以及一般物价水平与现时成本相结合的方法。只不过在分析调整中,财务报表使用者可以根据其需要择其重点进行分析调整,而不一定像财务报表编制者那样进行面面俱到的调整。比如,随着我国新会计准则的实施,某些带有交易性质的非流动资产就可以按照所谓的公允价值记账,这样在股票市场上就有不少分析者将这部分资产由历史成本调整为现时成本,并从中寻找最优的投资机会。

第二节 一般物价水平财务报表的编制

一、一般物价水平会计的理论和方法

(一)一般物价水平会计的基本理论

一般物价水平会计的基本特征是改变会计计量单位,将历史成本会计模式下的会计计量单位由名义货币变为不变币值货币。一般物价水平会计的理论基础是资本保持理论,即只有在保持资本完整无损的情况下才确认收益。它认为只要用不变的购买力来表述企业的财务资本,就能使企业的资本保持完整无损。只有在保持企业期末具有与期初相等购买能力的情况下,才能确认收益。即:收益=不变购买力的期未资本余额-不变购买力的期初资本余额。一般物价水平会计坚持的是货币资本保持的观点。

(二)一般物价水平会计的基本方法

它不要求在会计账簿中反映物价水平变动的影响,只要求将按历史成本编制的财务报表调整为一般物价水平的财务报表即可。调整的内容包括:①资产负债表的调整;②利润表的调整;③计算货币购买力损益。

调整的基本程序如下:

1. 区分货币性项目和非货币性项目。

在物价发生变动的时候,货币性项目和非货币性项目所受影响不一样,需要分别用不同的方法来进行调整。

货币性项目是以货币直接反映的项目,其金额是固定不变的,但在物价发生变动的情况下,它的实际购买力会发生变化。货币性项目包括货币性资产、货币性负债和货币性所有者权益等三大类。

非货币性项目是指其金额或价值随物价变动而变动的项目,与货币性项目相对应,它分为非货币性资产、非货币性负债和非货币性所有者权益等三大类。

2. 物价变动与货币性项目和非货币性项目的关系。

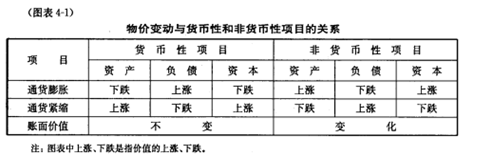

在物价水平发生变动时,货币性项目和非货币性项目与通货膨胀和通货紧缩的关系,如图表4-1所示:

从图表4-1可以看出,在物价变动情况下,货币性项目账面值不需要调整,但要计算购买力损益;非货币性项目需要调整,但不存在购买力损益的问题。

3. 资产负债表和损益表的调整方法。

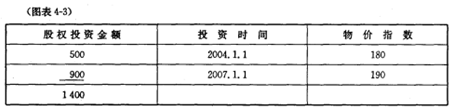

将历史币值表示的各项目金额换算为不变币值表示的金额,首先应确定换算系数,换算系数通常用本期期末物价指数、本期平均物价指数与基期期末物价指数、基期平均物价指数之比确定;其次应明确换算内容,对于报表日的货币性项目金额不需要调整,对非货币性项目和非报表日的货币性项目则必须进行调整。其调整公式如下:

需要指出的是,物价指数有时点值和时期值(平均值)之分。凡项目为时点值的,用时点值物价指数去调整;凡项目为时期值的,用时期值(平均值)物价指数去调整。

4. 货币性项目购买力损益的计算方法。

为了简化计算,一般先将货币性资产与货币性负债相抵减,求得货币性项目净额,然后按一定方法直接计算出货币性项目净额的购买力损益。

货币性项目净额的购买力损益一般按以下方法计算:①将年初货币性项目净额由年初货币单位调整为不变币值货币单位;②将本年度发生的货币性项目由年度平均货币价格调整为不变币值货币单位,即用“年未物价指数/年平均物价指数”去调整本年度发生的货币性项目;③计算出本年度发生的货币性项目净额;④用“①+③-年末货币性项目净额”求出货币性项目净额购买力损益。

二、财务报表调整案例

下面以东方股份有限公司为例,讨论如何将历史成本的财务报表调整为一般物价水平的财务报表。

(一)资料设定

1.东方股份有限公司成立于1996年1月1日。长期资产购置时间和金额如下:

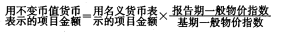

(1)固定资产(金额单位:万元)。如图表4-2所示:

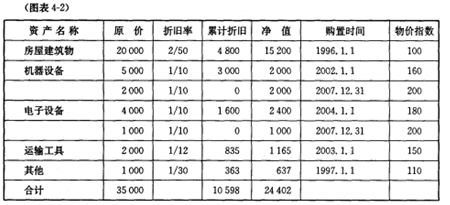

(2)长期投资(金额单位:万元)。如图表4-3所示:

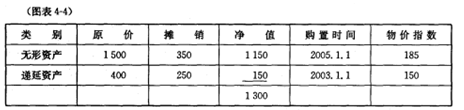

(3)无形资产及其他资产(金额单位:万元)。如图表4-4所示:

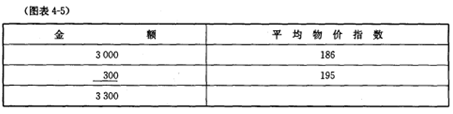

(4)在建工程(金额单位:万元)。如图表4-5所示:

2.期末存货多数购于每期的11〜12月份。其中:2006年11〜12月的平均物价指数为188;2007年11〜12月的平均物价指数为198。

3.普通股、资本公积均在公司成立时一次发行或产生,当时物价指数为100。优先股于2000年1月1日发行,当时物价指数为128。

4.销售收入、销售成本、期间费用、其他收支、各类税款在年内为均匀发生。物价指数——2006年平均为186,2007年平均为195。

5.货币性流动负债在年度内均匀发生,物价指数——2006年平均为186。

6.长期借款发生时的物价指数假定为182。

7.长期债券发生时的物价指数为186。

8.盈余公积和未分配利润合并为留存收益一个项目加以考虑。

(二)将历史成本计价的项目调整为一般物价水平计价的项目

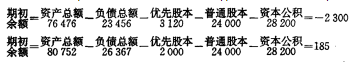

1.资产负债表项目调整。

(1)货币性项目调整。

货币性项目的年末金额本身就是以年末的物价水平计价的,故不需要调整。货币性项目的年初数按年末物价指数与年初物价指数之比调整。具体调整系数为:年末物价指数/年初物价指数=200/190。调整方法如下-

①货币性资产项目调整(金额单位:万元)

a. 货币资金=905×200/190=953

b. 短期投资净额=102×200/190=107

c. 应收票据=2200×200/190=2316

d. 应收账款净额=4400×200/190=4632

e. 其他应收款=280×200/190=295

②货币性负债项目调整(金额单位:万元)

a. 短期借款=10750×200/190=11316

b. 应付票据=1500×200/190=1579

c. 应付账款=2200×200/190=2316

d. 应付工资=380×200/190=400

e. 应付福利费=200×200/190=211

f. 应付股利=1100×200/190=1158

g. 应交税费=500×200/190=526

h. 其他应付款=150×200/190=158

i. 长期借款=4700×200/190=4947

j. 长期债券=700×200/190=737

③货币性所有者权益项目调整(金额单位:万元)

优先股本=2000×200/128=3120

该项目不作为货币性项目购买力损益计算的因素。

(2)非货币性项目调整。

在物价发生变动时,非货币性项目的价格也会相应发生变化,故该项目的期初和期末余额均需按物价指数变化率来调整。具体调整方法如下:

①非货币性资产项目调整

a. 存货(金额单位:万元)

期初余额=20800×200/188=22128

期末余额=23800×200/198=24040

b. 待摊费用(金额单位:万元)

期初余额=150×200/186=161

期末余额=200×200/195=205

c. 固定资产原价(金额单位:万元)

房屋及建筑物

期初余额=20000×200/100=40000

期末余额=20000×200/100=40000

机器设备(金额单位:万元)

期初余额=5000×200/160=6250

期末余额=5000×200/160+2000×200/200=8250

电子设备(金额单位:万元)

期初余额=4000×200/180=4444

期末余额=4000×200/180+1000×200/200=5444

运输设备(金额单位:万元)

期初余额=2000×200/150=2667

期末余额=2000×200/150=2667

其他固定资产(金额单位:万元)

期初余额=1000×200/110=1818

期末余额=1000×200/110=1818

调整后固定资产原价期初余额合计=40000+6250+4444+2667+1818=55179调整后固定资产原价期末余额合计=40000+8250+5444+2667+1818=58179

d. 累计折旧

房屋及建筑物累计折旧(金额单位:万元)

期初余额=4400×200/100=8800

期末余额=4800×200/100=9600

机器设备累计折旧(金额单位:万元)

期初余额=2500×200/160=3125

期末余额=3000×200/160=3750

电子设备累计折旧(金额单位:万元)

期初余额=1200×200/180=1333

期末余额=1600×200/180=1778

运输设备累计折旧

期初余额=668×200/180=891

期末余额=835×200/180=1113

其他固定资产累计折旧(金额单位:万元)

期初余额=330×200/110=600

期末余额=363×200/110=660

调整后累计折旧期初余额合计=8800+3125+1333+891+600=14749

调整后累计折旧期末余额合计=9600+3750+1778+1113+660=16901

e. 固定资产净值(金额单位:万元)

期初余额=55179-14749=40430

期末余额=58179-16901=41278

f. 在建工程(金额单位:万元)

期初余额=3000×200/186=3226

期末余额=3000×200/186+300×200/195=3533

g. 长期投资(金额单位:万元)

期初余额=500×200/180=556

期末余额=500×200/180+900×200/190=1503

h. 无形资产(金额单位:万元)

期初余额=1300×200/185=1405

期末余额=1150×200/185=1243

i. 递延资产(金额单位:万元)

期初余额=200×200/150=267

期末余额=150×200/150=200

②非货币性负债项目调整

预提费用(金额单位:万元)

期初余额=100×200/186=108

期末余额=200×200/195=205

③非货币性所有者权益项目调整

a. 普通股本(金额单位:万元)

期初余额=12000×200/100=24000

期末余额=12000×200/100=24000

b. 资本公积(金额单位:万元)

期初余额=14100×200/100=28200

期末余额=14100×200/100=28200

c. 留存收益(盈余公积+未分配利润)(金额单位:万元)

2.利润表及利润分配表项目调整(金额单位:万元)。

(1)损益表项目调整。

损益表项目均为时期数,在假定其值在年度内均匀发生的条件下,原项目金额是按年度平均物价水平计价的。因此,各项目(折旧除外)均应按年末物价指数与年平均物价指数之比调整。具体调整如下:

a. 产品销售收入=(12100×200)÷195=114974

b. 产品销售成本=(87900×200)÷195=90154

c. 产品销售税金=(9880×200)÷195=10133

d. 其他业务利润=(300×200)÷195=308

e. 期间费用=(5720×200)÷195=5867

f. 折旧费=16901-14749=2152

g. 无形及递延资产摊销=(150×200)÷185+(50×200)÷150=229

h. 投资收益(年末收到)=(200×200)÷200=^00

i. 营业外收入=(250×200)÷195=256

j. 营业所支出=(150×200)÷195=154

k. 所得税=(2250×200)÷195=2308

(2)利润分配表项目调整。

支付现金股利=(2919×200)÷200=2919

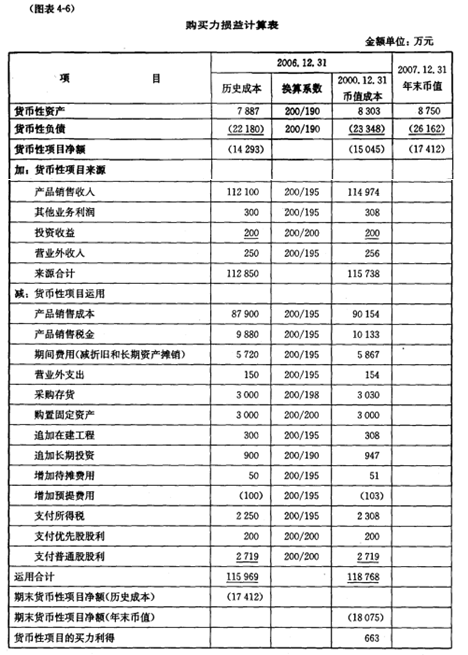

3.货币性项目净额购买力损益计算。

货币性项目净额购买力损益采用“期初货币性项目净额+本期货币性项目来源-本期货币性项目运用=期末货币性项目净额”的方法计算。具体计算如图表4-6所示:

(三)一般物价水平财务报表编制

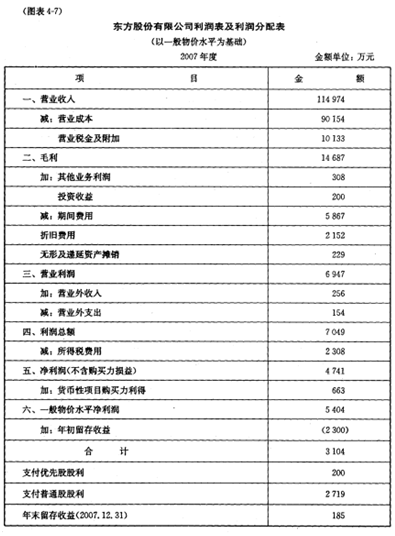

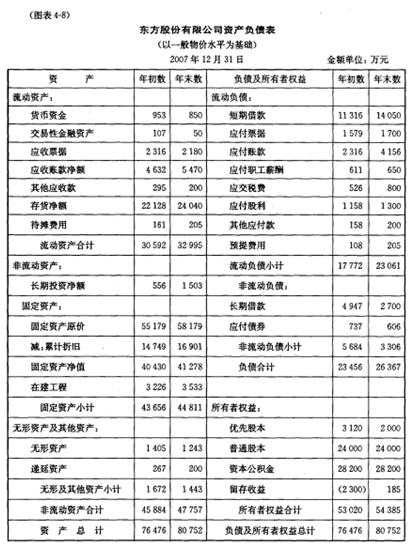

根据前述调整结果和计算出的货币性项目购买力损益,就可以重新编制一般物价水平的财务报表。重新编制的利润表、利润分配表、资产负债表,如图表4-7、4-8所示:

第三节 现行成本财务报表的编制

一、现行成本会计的理论和方法

(一)现行成本会计的理论和方法

上节讨论一般物价水平指数来调整财务报表中的相关项目,这种调整是基于各项目物价变化与一般物价水平变化相一致的假定基础之上的。但从实际情况来看,一般物价水平变化与个别物价变动之间不可避免地会存在差异,甚至会出现相反的变动状况。如在一般物价水平上涨时,一些电子产品的市价不但没上涨,反而还在不断下降。这说明用一般物价水平指数调整后的财务报表,仍然难以正确反映企业的财务状况和经营成果。为了反映和消除个别物价变动的影响,较好的方法是采用现行成本法来重编财务报表。

所谓现行成本法,就是通过改变会计计量基础,用现行成本或重置成本来替代历史成本作为计量资产和确定收益的基础的会计方法。

现行成本会计的理论基础仍然是资本保持理论,但它与一般物价水平会计在如何保持资本完整无损的观点上不一致。它认为资本保持应保持企业的经营能力不变,即坚持实物资本保持的观点。它认为,只有在企业期末持有的实物资本或生产经营能力大于期初的基础上,才会产生真正收益。即:收益=期末实物资本一期初实物资本。

现行成本会计与传统会计相比,具有如下的特征:第一,它改变了传统会计的计量基础,将历史成本原则改变为现行成本基础,以现行价值来计量企业的资产、负债、收入、费用等,使计量结果与现实情况相符。第二,它改变了传统会计的收益确认原则,按照现行成本来确定企业收益,不但要确定经营盈亏,而且还要确定因现行成本与历史成本差异产生的资产持有损益(利得或损失)。

(二)现行成本会计的基本方法

用现行成本调整财务报表的基本内容包括确定各种资产的现行成本、计算各种资产的持有损益和重新编制现行成本财务报表等三个方面的内容。其基本方法如下:

1. 确定各种资产的现行成本。

由于现行成本反映的是某项资产的价格水平,它不能用反映一般物价水平变化的物价指数来调整,而必须根据不同资产的具体情况来选用调整方法,因此,调整方法多样化。主要有:重置成本法,即用重置一项新的或旧的同样资产,或一种生产能力或使用潜力相等的资产的现行购置成本来调整历史成本的方法;现行市价法,即用资产在正常交易条件下的变现价值来调整历史成本的方法;可实现净值法,即用出售资产可以获得的净收入来调整历史成本的方法;未来现金流入量现值法,即用资产在正常经营条件下所产生的未来现金流量折现值来调整历史成本的方法。这些方法,从可靠性和可操作性来看,重置成本最强,然后依次递减。在本节中,我们主要根据重置成本法来调整历史成本。

另外需要指出:在历史成本为基础的财务报表中,各类货币性项目本身就是以现行成本表示的,故在调整前需将表内各类项目划分为货币性项目和非货币性项目,货币性项目不需调整。对于非货币性的权益类项目中的普通股本、资本公积等项目,也应按历史成本表述,而留存收益则用“资产-负债-普通股本-资本公积”方法倒挤计算。

2. 计算各种资产的持有损益。

持有损益是指在价格变动情况下企业持有资产现行成本与历史成本之差。现行成本大于历史成本之差,称为持有资产利得;现行成本小于历史成本之差,称为持有资产损失。持有损益分为未实现持有损益和已实现持有损益两类。未实现持有损益是指期末企业持有资产的现行成本与历史成本之差;已实现持有损益是指已被消耗资产的现行成本与历史成本之差。对于持有资产利得如何处理,存在着两种观点:一是作为原始投资资本的收益,在损益表中加以反映;二是作为资本保持调整,以独立的项目在资产负债表中的所有者权益内反映。在流行现行成本会计的英联邦国家和西欧国家,其惯例多是将现行成本与历史成本的差额作为资本保持调整项目,列入所有者权益中,而不计入各期损益表中。国际会计准则已肯定资本保持调整是所有者权益的一部分而不作为利润的做法。

3. 重新编制现行成本的财务报表。

在计算出各种资产的现行成本和持有资产损益后,就可将这些调整后的项目直接记入财务报表,得到调整后的以现行成本为基础的财务报表決于具体编制方法,见下面案例。

二、财务报表调整案例

(一)资料设定

仍用东方股份有限公司实例,并补充如下必要的现行成本资料:

1. 存货重置成本:

2006年12月31日为23000万元

2007年12月31日为25000万元

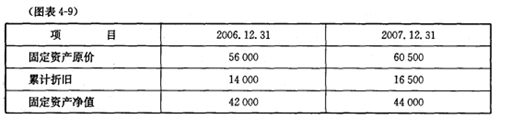

2. 固定资产重置成本(金额单位:万元)。如图表4-9所示:

3. 在建工程重置成本。

2007年12月31日 4000万元

4. 长期投资重置成本。

2006年12月31日 1000万元

2007年12月31日 2500万元

5. 产品销售成本。

按现行成本计算为89700万元。

6. 产品销售收入、期间费用(不含折旧费)、其他业务利润、投资收益、营业外收入和支出、产品销售税金、所得税、支付的现金股利等项目均假定为现行成本。

7. 无形资产、递延资产、待摊费用、预提费用等项目的历史成本与现行成本相等。

(二)报表调整

现根据上述假定,对东方股份有限公司的财务报表作如下调整。

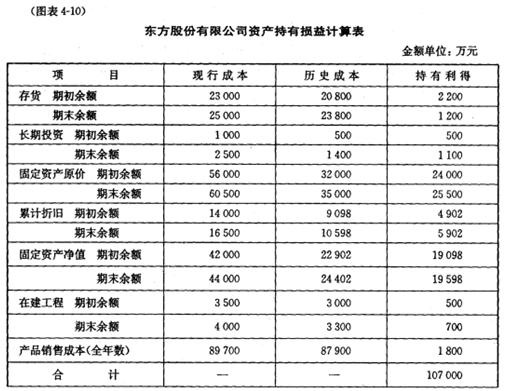

1.资产持有损益计算。

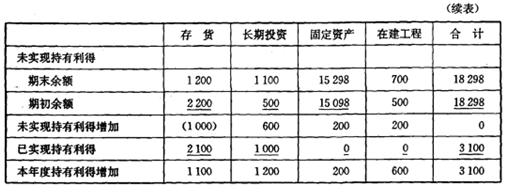

在汇总有关项目历史成本与现行成本的基础上,确定持有损益,并计算未实现和已实现的持有损益。计算结果如图表4-10所示:

2.以现行成本为基础的财务报表编制。

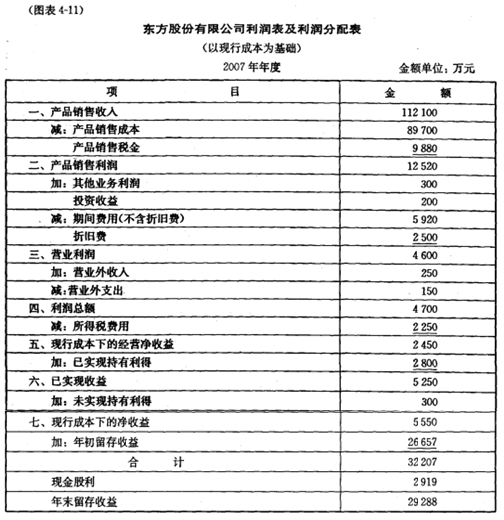

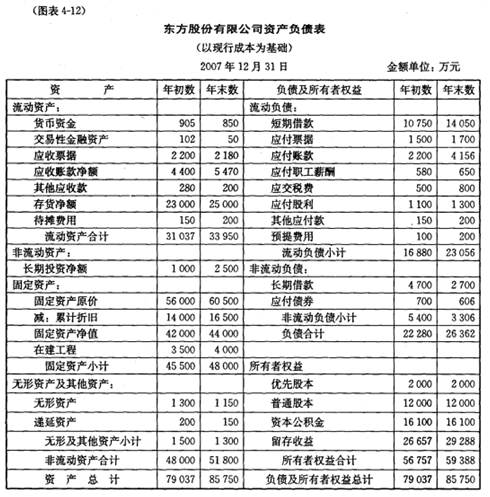

根据东方股份有限公司的原报表资料、假定资料和上述持有损益计算结果,可重新编制以现行成本为基础的财务报表。如图表4-11和4-12所示:

以上现行成本的财务报表是将资产持有的损益列入利润表中,最终计算出“现行成本下的净收益”。该净收益是一种全面收益。揭示企业全面收益有如下好处:第一,将企业持有资产的现实价值与会计账面资产价值差异揭示出来,可以更全面真实地反映企业的收益状况,有利于投资者和信贷人的决策;第二,由于必须对资产进行逐项评估,才能得到资产的现行成本资料,这样,就可以剔除无效的虚拟资产,有利于揭示企业操纵利润或粉饰业绩的行为。

关于报告全面收益的大讨论从1970年代开始,现在会计界关于揭示全面收益的讨论已有阶段性的结果。

英国会计准则委员会于1992年发布的第3号“财务报告准则”(ARS3),要求企业在损益表外,增设一张“全部已确认利得和损失表”,该表就是一张全面收益表,又称第二业绩报告,是第一业绩报告的重要补充。

美国财务会计准则委员会也于1997年颁布了第130号财务会计准则“报告全面收益”(FASB130),该准则增加了在通用财务报表中报告和列示全面收益确定了规则。根据FASB130,企业列示其他全面收益和全面收益总额可以有三种选择:第一,在扩展的收益表中列示(净收益和全面收益在一张表中详细列示);第二,在综合收益表中列示(相当于英国的全部已确认利得和损失表,即第二业绩报告);第三,在权益变动表中列示。

国际会计准则委员会(IASC)也于1997年,发布了修订后的第一号国际会计准则(IAS1)《财务报表列报》,并提供了如下两种报告全面收益的方式:第一,已确认利得和损失表(反映权益的所有变动);第二,所有者权益变动表(不是由业主资本交易和对业主的分派所引起的权益变动的报表)。这些准则的颁布,表明全面收益报告已部分进入实用阶段。

第四节 有选择性地调整财务报表

从前面的调整案例中可以看出,为了保证会计上的绝对平衡,它不仅需要对对企业价值影响大的项目进行调整,而且还需要对对企业价值影响很小的项目进行调整,其调整过程相当复杂。从企业价值分析的角度看,对若干调整与否对企业价值影响很小的项目可以不进行调整,这样做,既可以减少调整工作量,又可以保证价值评估的精确性。本节专门讨论如何选择对企业价值有重大影响大的项目进行调整的问题。

一、选择对企业价值有重大影响的资产进行调整

我们在讨论关于是否需将历史成本为基础的财务报表调整作为财务会计的问题时,认为对历史成本为基础的财务报表调整本质上是一个财务报表分析问题,目的是评估企业价值。作为估计企业价值的财务报表分析,重新编制财务报表的方法可以灵活多样,不必像编制规范的对外财务报表那样,要求面面俱到,各个项目也不要求完全精确和绝对平衡。分析者可以根据分析需要,对重要项目详细估价,对非重要项目略而不调。这样,既可以保证分析结果的适用性,又不必花费太多的精力和时间。总之,用不同方法,将历史成本为基础财务报表调整为现行成本为基础的财务报表,在分析过程中,应重视结果的有用性,而不是形式上的规范性。下面仍以东方股份有限公司为例来加以说明。

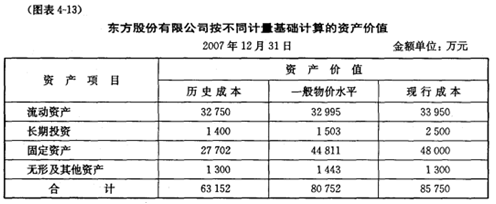

东方股份有限公司按不同计量基础编制的2007年末财务报表的不同资产的价值可归纳如图表4-13所示:

从图表4-13中可以看出,按不同计量基础编制的财务报表,资产价值的差异主要由非流动资产引起。其中:固定资产价值按一般物价水平计算比按历史成本计算上涨了61.76%[(44811-27702)/27702],按现行成本计算比按历史成本计算上涨了73.27%[(48000-27702)/27702];长期投资价值按一般物价水平计算比按历史成本计算上涨了7.35%[(1503-1400)/1400],按现行成本计算比按历史成本计算上涨了78.86%[(2500-1400)/1400]如仅就固定资产进行调整,按一般物价水平调整后的公司价值为80261万元(32750+1400+44811+1300),只比调整全部资产低0.61%;而按现行成本调整后的公司价值则为83450万元(322750+1400+48000+1300),也只比调整全部资产低2.68%。这说明仅对固定资产进行调整就可以充分满足计算公司价值的需要。需要指出的是进行资产项目的选择性评估,通用的方法是现行成本法。

一般而言,在现实中,由于固定资产存续的期间长,受物价变化的影响大,按不同计价方法计算的价值差异大,因此是价值调整的重点。此外,长期投资也因其存续时间长,价值变化大,故在调整中也应重点关注。特别是那些持有上市公司可流通股权的企业,就更有必要将原按历史成本法记价的价值投资换算为按市场价格记价的价值。比如,某企业持有甲上市公司10000万股总股本中20%的股权,现在甲公司股票的市场价格为10元/股,而该企业持有股票的会计账面成本仅为1元/股,那么,就应该调增该企业的资产价值16000万元[10000×20%×(10-1)];当然相应地也应该调增利润16000万元。

对于流动资产,由于存续时间短,受物价变化的影响相对较小,因此可以不必进行调整。当然,如果物价发生了剧烈变化,严重影响到流动资产的价值,那么也应对流动资产进行调整。

总之,在实际分析过程中,应选择受物价变化影响比较大的资产作为调整的重点,而将对其他受物价变化影响不大的资产的调整省约,这样做既可以减少分析的工作量,又可以保证分析结果的有用性。

二、选择对企业价值有重大影响的负债进行调整

与有选择性地资产项目进行调整一样,评估企业价值,还需要对企业价值有重大影响大的负债进行调整。对负债项目的调整,主要是通过核实负债项目和金额,特别是要发现企业的或有负债项目,并判断或有负债转变为真实性负债的可能性。比如,一家企业作为被告,正与原告打官司,如果输了官司,企业将赔偿原告500万元,这500万元就是该企业的或有负债。至于这500万元的或有负债,在本期究竟应该确认多少为负债,这就与官司的胜负概率有关了。假定该官司的胜负概率各为50%,在进行分析估价时,就应该按照250万元确认负债;如果该官司的负概率为70%,在进行分析估价时,就应该按照350万元确认负债。寻找企业或有负债,需要分析者认真阅读企业财务报表附注的相关资料,并根据分析者对产生或有负债事件的认识进行调整。

三、企业净资产价值的确定

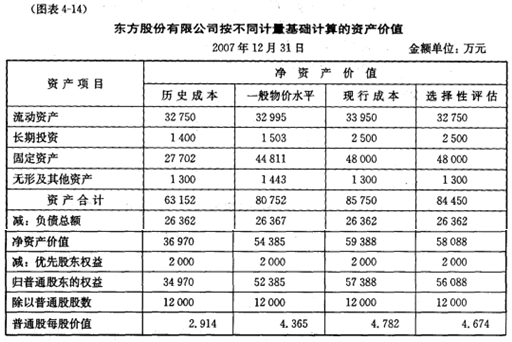

在对资产和负债进行有选择性的调整调整之后,就可以直接按照“净资产=资产-负债”的公式确定企业净资产价值。下面仍以东方股份公司为例,分别比较不同方法确定的净资产价值。如图表4-14所示。

从图表4-14可以看出,用选择性调整方法得出的企业价值与按照现行成本法为基础计算出来的企业价值相差不大,基本上可以近似替代现行成本法计算出来的企业价值,但是换算方法却简单了许多,适用于外部人士对企业价值的评估。

不言而喻,将历史成本法为基础的资产和净资产取得价值转换为资产和净资产的经济价值,更有利于投资人做出正确的投资决策。