生产决策是企业短期决策中最重要的决策。所谓生产决策,就是在企业现有生产经营能力的条件下,为了争取实现尽可能好的经营成果,就以下问题所作出的合理决定:生产何种产品、亏损产品是否该停产或转产、是否追加订货、重要零件是自制还是外购、半成品是继续加工还是直接销售等问题。

一、生产何种产品的决策分析

对于制造类企业而言,首先面临的是生产何种产品的问题。企业在进行充分的市场调查后,根据企业现有的资源和经营能力,需要在多种产品中选择一种产品进行生产,可用差别分析法进行分析,即通过比较两种产品的差量收入和差量成本,从中选择最优方案。

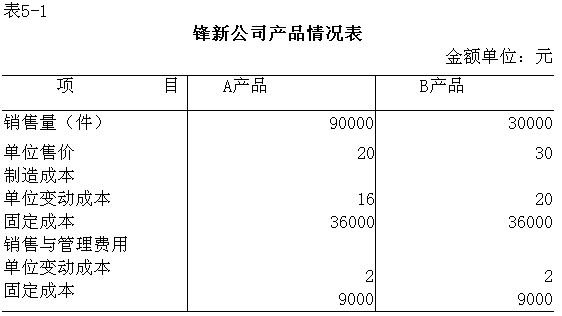

【例5-1】锋新公司现有的生产能力可用于生产A产品或B产品,有关资料见表5-10

根据上述资料,可通过两种产品的差量收入和差量成本进行比较,再从中选择最优方案。

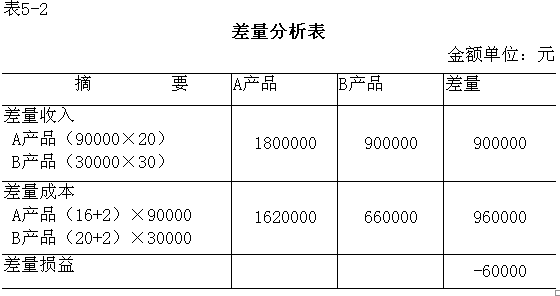

解:具体计算见表5-2。

表5-2的计算结果表明该公司生产B产品要比生产A产品更为有利,获取的收益要比A产品多60000元。由于两种产品的固定成本相同,为共同固定成本,因此在计算差量成本时,可不必考虑。

产品生产决策如果不改变生产能力,固定成本总额不变时也可用分析法,即只需对产品提供的边际贡献进行分析,边际贡献大的为较优方案。

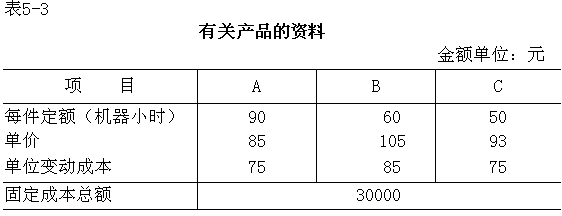

【例5-2】假定某公司原始设计生产能力为10000机器小时,实际开工率只有生产能力的70%,现准备将剩余生产能力用来开发B或C新产品。原有产品A及新产品B、C的有关资料见表5-3。

要求:根据上述数据作出开发哪种新产品较为有利的决策。

解:剩余生产能力=10000×(1-70%)=3000(机器小时)

B最大产量=3000/60=50(件)

C最大产量=3000/50=60(件)

B边际贡献总额=(105-85)×50=1000(元)

C边际贡献总额=(93-75)×60=1080(元)

开发C产品的方案较优,比开发B多获80元。

此类新产品决策还可用单位资源边际贡献法来进行决策,即通过比较单位资源可提供的边际贡献的大小来作出评价。单位资源边际贡献计算公式为:

单位资源边际贡献=单位产品边际贡献/单位产品资源消耗定额

B产品单位资源边际贡献=20/60=0.33(元/小时)

C产品单位资源边际贡献=18/50=0.36(元/小时)

生产C产品在一个小时内比生产B产品多创造0.03元,该企业可利用的工时有3000小时,所以总共可以创造90元(0.03×3000)。

二、亏损产品是否应该停产的决策

在会计核算上,我们都知道亏损产品如要继续生产则只能产生负面效益。但从管理会计成本性态分析的角度来看,亏损产品是否应停产就有必要进行重新讨论。

当单位的某种产品发生亏损后,闲置下来的生产能力无法被用于其他方面(既不能转为生产其他产品,又不能将有关设备对外出租),即生产能力无法转移的情况下,我们可以采用边际贡献法来进行决策。也就是说,即使该产品发生亏损,只要边际贡献为正数,该产品就不该停产;反之,就应该停产。因为在生产能力无法转移的情况下,停产亏损产品,只能减少其变动成本,并不减少其固定成本。如果继续生产亏损品,亏损产品所提供的边际贡献可以补偿一部分固定成本;而停产亏损产品不但不会减少亏损,反而会扩大亏损。

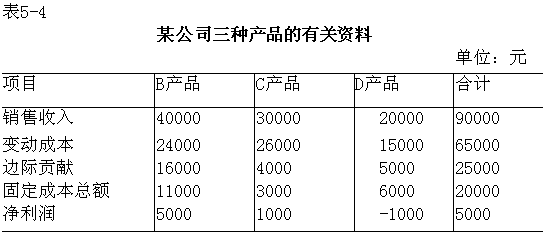

【例5-3】某公司产销B、C、D三种产品,其B、C两种产品盈利,D产品亏损,有关资料见表5-4。

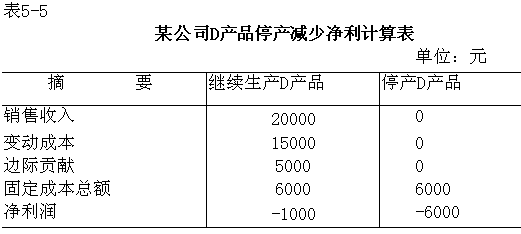

要求:作出D产品应否停产的决策分析(假定D产品停产后生产能力无法转移)。

从表面看,D产品是亏损产品,如果停产,则企业可减少亏损1000元,即D产品停产后,该公司的利润将是6000元(5000+1000),而不是现在的5000元,D产品停产对公司有利。但实际情况并非如此。因为D产品之所以亏损1000元,是因为它负担了分摊给D的固定成本6000元。但固定成本是一种已经存在的,不可避免的成本,与产品D是否停产这一决策无关。如果D产品停产,这部分固定成本则会转移给B、C产品,则该公司的利润将由5000元减少为0。因此D产品虽然亏损了,但不应该停产。因为它提供了5000元的边际贡献,分担了一部分固定成本。

D产品停产使该公司减少净利5000元的计算见表5-5。

通过上面的分析可知,D产品还能提供边际贡献,能给企业增加利润,不应停产。但如果D产品停产后闲置下的生产能力可以转移,如转为生产其他产品,或能将设备对外出租或销售,就必须考虑继续生产亏损产品的机会成本因素(即转产产品的边际贡献),再对可供备选方案进行对比分析后再作决定。

【例5-4】按[例5-3]资料,假定D产品停产后,其生产设备可以出租给别的单位,每年可获租金10000元。

要求:回答是否继续生产D产品。

解:由于继续生产D产品的边际贡献为5000元,小于出租设备可获得的租金10000元(机会成本),所以应当停产D产品,并将设备出租(进行转产),可多获利润5000元。

三、是否接受某一特殊订单旳决策

在实践中,企业常常会遇到一些特殊订单,如低于正常价格的订货订单、重要关系客户的具有特殊要求的订单。下面举例说明对这类订单的决策分析。

(一)在生产能力允许范围内的特殊订货

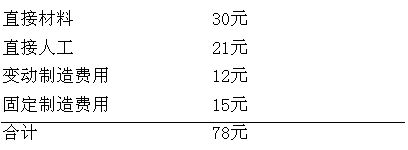

【例5-5】设某公司生产乙产品,年设计生产能力为10000件,单位售价100元,其正常单位成本构成如下:

该企业还有30%的剩余生产能力未被充分利用。现有一客户要求订购3000件乙产品,每件只出价70元。

要求:作出是否接受该项追加订货的决策分析。

根据该例提供的资料,接受这项订货似乎不合算,因为对方出价(70元)低于该产品单位成本(78元),但是这批订货可以利用剩余生产能力进行生产,不会增加固定成本。固定成本为非相关成本,只要对方出价高于单位变动成本,即接受该批订货的贡献边际大于0,则这批订货还是可以接受的。具体分析见表5-6。

表中计算结果表明,接受此项订货可使该公司增加利润21000元,应该接受该追加订货。

可见,企业在满足正常渠道的销售后,如还有剩余生产能力而又不能转移,对出价低于单位产品成本但高于单位变动成本又无其他特殊要求的订单,就可以接受。

(二)超越生产能力允许范围的特殊订货

有的特殊订货不仅出价低,而且接受该项订货超越了企业的生产能力,还需追加专属成本,甚至还有可能要压缩正常订货合同。

【例5-6】某公司专门生产甲产品,年设计生产能力为7500件,销售单价为300元,正常产销量6000件,有关成本资料如下:

直接材料 120元

直接人工 75元

变动制造费用 15元

固定制造费用 30元

单位制造成本 240元

现有某客户要求订购甲产品1500件,客户只愿出价225元。要求:

(1)判断是否接受该项订货。

(2)特殊订货的甲产品款式上有些特殊要求,需租用一台专用设备,租金总额为750元。判断是否接受该项订货。

(3)在(2)的基础上,客户要订货1700件,企业若接受订货,将减少正常销量200件,判断是否接受该项订货。

(4)在(2)的基础上,客户要订货1700件,企业若接受订货,将减少正常销量200件,若不接受追加订货,剩余生产能力可以转移,对外出租可获得租金收入7000元,判断是否接受该项订货。

解:

(1)特殊订货的=(225-210)×1500=22500(元)

接受特殊订货有利。

(2)特殊订货增加收益=22500-750=21750(元)

接受特殊订货有利。

(3)特殊订货增加收益=(225-210)×1700-750-(300-210)/200=6750(元)

接受特殊订货有利。

(4)特殊订货增加收益=(225-210)×1700-750-(300-210)×200-7000=-250(元)

接受特殊订货不利。

(三)其他特殊订货

【例5-7】假设X公司正在为一个老客户生产制造某种机器。但不幸的是,该客户因故破产了,X公司无法从该客户那里收回其制造投资。到目前为止,制造该机器所发生的成本为500000元。在客户破产之前,公司已经收到其支付的设备款150000元。经X公司市场部人员的广泛调查,得知另有一家企业愿意出价340000元订购这一机器。为完成该机器的生产,还需发生下列成本:

(1)材料:过去购入材料成本为60000元,且该材料X公司无其他用途;如果不生产该机器,可以对外出售,得到残值收入20000元。

(2)增加人工成本80000元。如果不继续生产该机器,这些劳动力可以转到另外一项工作,并由此产生收入300000元,发生直接成本120000元,分摊(吸收)固定成本80000元。

咨询费用40000元。如果不继续制造该机器,可以通过向咨询公司缴纳违约金15000的方式终止咨询。

要求:判断X公司是否应接受新用户的定购要求。

根据上述资料,可用相关损益分析法进行分析。先进行与决策有关的相关收入和相关成本的分析,并分别加以计算,再用相关收人减去相关成本算出相关损益,再进行决策分析。

对该决策的相关成本情况分析如下:

(1)过去收到的货款和已经发生的成本都是沉没成本,它们不会因现在的决策而改变,故是无关成本。因此到目前为止,已经发生的500000元成本和收到的150000元收人都是"沉没”项目,所以在本决策中无需考虑。

(2)同理,过去为购买材料而发生的支付也是无关成本。但是在本例中,当企业选择不继续制造该设备的方案时,所得到的残值收入20000元是该决策的相关成本。这是因为它受接受该订单与否的决策的影响。如果该决策不发生,该收人就会产生。

(3)人工成本要考虑接受订单而可能发生的机会成本。在本例中,完成制造工作要发生的人工成本是80000元,由此而产生的机会成本为180000元(300000-120000),因此,决策的相关成本为260000元(80000+180000)。

为完成制造工作要发生咨询成本40000元,而终止咨询的违约成本为15000元,所以,完成此工作的咨询成本增量为25000元。这是决策的相关成本。

综上所述,X公司是否接受新客户定购请求,要看以上相关成本与接受用户定购请求所产生的收益情况。决策的相关成本与收益汇总见表5-7。

表5-7分析结果表明,X公司应该接受新客户的定购请求,这样公司可以获得35000元的收益。

四、自制或外购零部件的决策

自制或外购零部件决策既可用差别成本分析法,也可用无差别点分析法。现举明这两种分析法。

【例5-8】某公司每年需要甲零件4000件,如从市场购买,每个进货价包括运

杂费为30元;若该公司目前有剩余生产能力可以生产这种零件,预计每个零件的成本数据如下:

直接材料 15元

直接人工 6元

变动制造费用 4元

固定制造费用 7元

单位零件成本 32元

(1)该公司的车间生产设备如果不自制甲零件,可出租给外厂使用,每月可收取粗金1800元。

(2)若该公司的车间自制甲零件,每年需增加专属成本15000元。

要求:为该公司作出自制还是外购的决策分析。

解:

(一)差别成本分析法

该公司如果自制甲零件,则失去外购方案可获得的潜在利益(全年租金收入),潜在利益应作为自制方案的机会成本。

(1)自制成本=(15+6+4)×4000+1800×12=121600(元)

外购成本=30×4000=120000(元)

差量损失=1600(元)

外购方案要比自制方案节约成本1600元,采用外购有利。

(2)自制成本=15000+25×4000=115000(元)

外购成本=30×4000=120000(元)

差量收益=5000(元)

考虑了专属固定成本,自制方案的预期成本比外购方案低5000元,采用自制方案较优。

(二)无差别点分析法

采用无差别点分析法,要先求出外购和自制成本相同时的零件数,即成本无差别点,再根据不同的零件需要量,合理地安排自制或外购。

仍按[例5-8]资料,设自制成本与外购成本相同的零件数为x,

25x+1800×12=30x

5x=216000

x=4320(件)

当零件数大于4320件时,外购成本大于自制成本,应自制该零件。

当零件数小于4320件时,外购成本小于自制成本,应外购该零件。

本例中零件数为4000件,外购成本小于自制成本,应自制该零件。

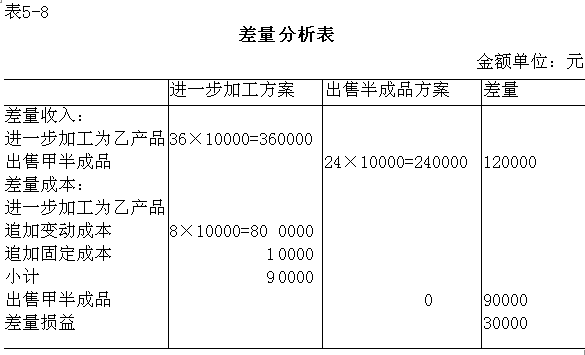

五、半成品、联产品继续加工的决策

(一)半成品进一步加工的决策

某些企业的半成品可以立即出售,也可以进一步加工成产成品再出售。对于这一加工决策问题,可采用差量分析法来进行比较分析。但决策分析时应注意:

(1)半成品进一步加工前所发生的成本,不论是变动成本还是固定成本,在决策分折中均属于无关成本,在决策时不必考虑。

(2)半成品在加工后所增加的收入是否超过在进一步加工过程中所追加的成本。如果前者大于后者,则进一步加工的方案较优;反之,若前者小于后者,则以出售半成品为宜。

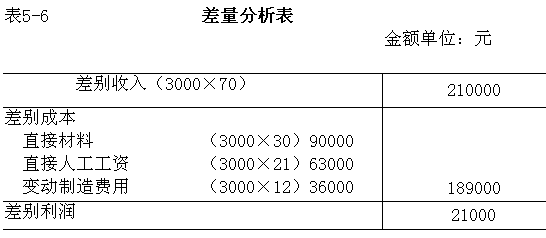

【例5-9】某公司每年生产甲产品10000件,单位变动成本为12元,单位固定或本为4元,销售单价为24元。如果把甲产品进一步加工为乙产品,销售单价可以提高到36元,但须追加单位变动成本8元,专属固定成本10000元。

要求:作出该公司甲产品是否应进一步加工为乙产品的决策。

解:根据上述资料,编制差量分析表,见表5-8。

表5-8分析结果表明,进一步加工为乙产品比直接出售甲产品可多获利30000元,企业应选择进一步加工的方案。计算分析时注意:甲产品进一步加工前所发生的变动成本和固定成本都是无关成本,在决策时不必考虑。

(二)联产品是否继续生产的决策

在同一生产过程中可同时生产出若干种主要产品的,称联产品。有些企业的联产品可在分离后立即出售,也可在分离后继续加工再出售。联产品分离后是否继续加工也可采用差量分析法进行决策。但决策分析时应注意:分离前的“联合成本”属于“无关成本”,不必考虑。分离后继续加工的追加变动成本和专属固定成本,是可分成本,在决策中属于相关成本。如果继续加工后所增加的收入超过可分成本,则继续加工方案较优;反之,以分离后立即出售较为有利。

【例5-10】某公司在生产过程中同时生产出甲、乙、丙、丁四种联产品,其中乙、丁两种产品可在分离后立即出售,也可继续加工后再出售。有关乙、丁产品的产量,售价及可分成本资料见表5-9。

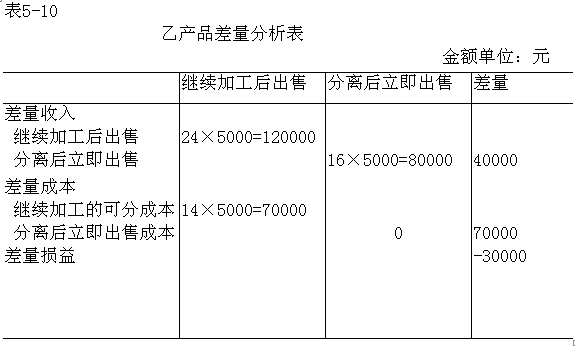

根据以上资料分别编制乙、丁产品的差量分析表,见表5-10和表5-11。

由表5-10和表5-11的计算分析可知,乙产品分离后应立即出售,因为若继续加工反而会使企业损失30000元;而丁产品继续加工后出售可使企业多获利11000元,应加工后再出售。